人体解剖ってなに?

人体解剖……なんだか怖い響きですね。特殊な人々以外には縁遠そうなものですが、意外とそうでもないのはご存じでしょうか。

日本国内で行われている人体解剖は3種類あります。

- 【病理解剖】

生前の病気の状態や死亡の原因を探るために行われる解剖です。大きな病院で亡くなられた方のご遺体を、ご遺族の許可を得て解剖します。必要な標本を採取した後、ご遺体は直ちにご遺族に返されます。

- 【法医解剖】

死亡の原因に事件性が疑われるときに、警察が遺体を持ち帰って行われる解剖です。ご遺族の許可はとくに必要なく、警察の判断で解剖するかどうかが決まります。よくドラマに登場するので、知っている方も多いでしょう。

- 【正常解剖】

医歯学生の教育のために行われる解剖です。自分の意志で身体を提供されたボランティアのご遺体を、ご遺族の許可のもとに解剖します。ご遺体は数ヶ月をかけて、全身をくまなく解剖していきます。

どの解剖も、医学の向上、治安維持といった分野で、大きな役目を果たしています。さまざまな解剖で得られた英知が、私たちの生活を支えているといっても過言ではないのかもしれません。

解剖実習のご遺体って?

正常解剖で使用されるご遺体は、保存処理が施されています。血管から全身にホルマリンを注入して、身体のタンパク質を固めてあります。こうすることで、ご遺体はもはや腐敗することはありません。しかし、ホルマリンで固めたままでは、解剖をする学生が大変です。そこで、ホルマリンを追い出すために、アルコール液に長時間ご遺体を入れておきます。解剖実習では、こうしてアルコールがしみ通ったご遺体が使用されます。

解剖実習の意義って?

医学部で行われる解剖実習は、学生数名が一つの班を作り、1体の解剖を担当します。大切なご遺体を使用することから、学生にはさまざまな責任を果たさなければなりません。

- 身体の隅々まで解剖して、その構造を十分に学習する

- 人間として、医師として大切にすべきものは何なのかを学び取る

- 実習後は清掃し、礼儀を持って解剖を最後までやり遂げる

- 解剖実習室の外での言動について慎みを守る

解剖実習は、"ある一人の人間の身体をこわすこと"という取り返しのつかない行為によって成り立っています。学生たちはこのことを念頭に置きながら、医師という道へと進んでいくのです。

解剖実習の進め方って?

実習は、ご遺体への礼節を表すべく黙祷から始まります。そして、人体を大きく四つのセクションに区切って解剖を進めていきます。

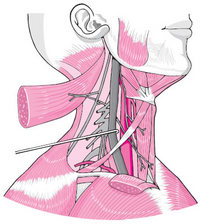

- セクション1:頸と上肢

- セクション2:胸と腹

- セクション3:下肢と骨盤

- セクション4:頭

一連の解剖は、先生の指導のもとで学生たちが行います。さまざまな疑問や技術を先生に問いながら、学生たちは身体の構造についてじっくりと学んでいきます。

最後はどうなるの?

解剖された全てのご遺体は、ステンレスの容器に収納されます。解剖室の清掃が済んだ後、学生たちは自分自身の手で、遺体の部分の一つひとつを棺に収めていきます。

納棺を終えると、先生より故人の名前を読み上げて札を棺の上に置いていきます。学生たちは、このときになって初めて、生前の名前を知ることになります。

全員が起立して黙祷を捧げることで、解剖実習は終わります。

実習、その後

解剖実習に捧げられたご遺体は、火葬されます。そして、ご遺族、先生、学生が参列して遺骨返還式が執り行われます。この式の中で、遺骨は全てご遺族の手元へと返されます。人体解剖の実習は、こうした式を経て、本当の意味で締めくくられるのです。

医歯学生が行う「人体解剖の実習」とは、こうした流れで行われています。ふつうの人には知らないことだらけと思いませんか。人体解剖に興味ある、医学部に関心がある、といった方は、ぜひ本書を手にとってみて下さい。