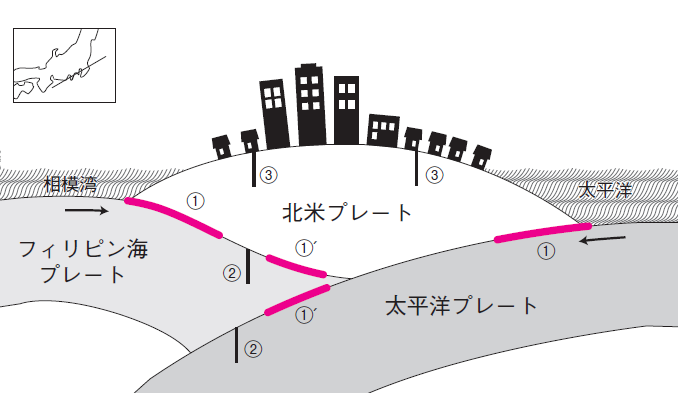

3つのタイプの地震に備える

大震災以降、首都直下地震が切迫していると言われています。それは本当でしょうか? 首都直下地域で発生する地震は次の3つのタイプあります。

一つ目は相模トラフを震源とする海溝型のプレート境界型地震です。首都圏がのっている北米プレートの下に、南から伊豆七島や伊豆半島を載せて、相模湾の海中・中央付近でフィリピン海プレートが潜り込み、そこにできた深い溝で発生する地震です。いちばん新しい地震は1923年の関東大震災です。

もう一つは、内陸部で発生するいわゆる直下型地震で、これにはプレート内部で発生するスラブ内地震と、それより地表に近いところにある活断層によって発生する活断層帯地震があります。これは規模は大体M7クラスで、東京あるいは南関東でも過去に何度も起きています。

よく言われる東海地震はプレート境界型地震ですが、震災以降は、内陸型も含めた3つのタイプに備える防災意識が高まってきています。

30年以内に首都直下地震の発生する確率は70%?

「確率論的地震動予測」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは地震の予知はあきらめて「○年以内に地震の起こる確率は○%」といったように、地震の起こる可能性を確率で予測したものです。これによると南関東ないしは首都直下で「M7クラスの地震が今後30年以内に起こる確率は70%」だそうです。この数値は2004年に発表された時点のものですが、結構高い数値に驚かされます。そして大震災以降、この確率が“高まっている”というのです。

しかし実際の地震は散発的に発生するので、確率で地震を予測する方法には限界があることを知っておく必要があります。実際、1979年以降に10人以上の死者を出した地震を調べてみると「確率論」的に比較的リスクの低い地域でも発生しているからです。

けれどもそれを受け入れるなら、首都直下地震に関する予測では、30年以内に70%という確率は、明日ではないにせよ5年先とか10年先ぐらいに起こる確率が高いというふうに、とりあえず理解してもいいでしょう。何もしないでその間待つのか、備えをするのかが問題になってくるからです。

図 首都直下地震の可能性

①プレート境界部の海溝で発生する地震(プレート境界型地震)

①プレート境界部の海溝で発生する地震(プレート境界型地震)

②プレート内で発生する地震(スラブ内地震)

③内陸部の活断層を震源とする地震(活断層帯地震)

(出典:防災システム研究所。一部加筆)