誕生から20年以上経過したLinux

最初のLinuxが誕生してから20年以上が経過し、

ただしインストールが簡単であるがゆえ、

FHSとは

FHS

FHSはこの構造を統一することを目的として策定されました。現実的にすべてのディストリビューションが従っているわけではありませんが、

各ディレクトリの説明

FHS 2.

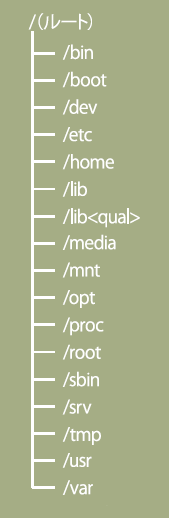

- /(ルート)

ディレクトリ構成の一番上を表します。FHSではこの直下にあるディレクトリは実体のあるディレクトリでもシンボリックリンクでもかまわないことになっています。

- /boot

Linuxカーネル、

init ram fsファイル、 ブートローダGRUBの設定ファイルなどを含むディレクトリです。 - /bin

システム管理者とユーザによって利用されるコマンドを配置するディレクトリです。

- /dev

特殊・

デバイスファイルを配置するディレクトリです。 - /etc

OSの設定に必要となるファイルやプログラムの設定ファイルなどを格納するディレクトリです。

- /home

ユーザのホームディレクトリとして扱います。システムユーザが利用するシェルの設定ファイルや、

メール、 データファイルなどを配置するディレクトリです。 - /proc

Linuxのプロセスを操作したり、

システム情報を処理するための手段を提供する疑似ファイルシステムです。 - /tmp

システムで作業ファイルなどの配置に利用するディレクトリです。現在はtmpfsという疑似ファイルシステムを利用する場合が一般的です。

- /usr

システムを利用するユーザで共有するデータを保持するディレクトリです。

- /var

「variable (変わりやすい)」データを配置するディレクトリです。 「variable」 とは変更される可能性の高いデータのことです。

Linuxを使いこなすにはこの他にも理解すべき事柄はたくさんあります。実際にLinuxに触れながら、