ビーコンとは

ビーコンと言えば、自動車向けの渋滞情報などを表示するVICS(Vehicle Information and Communication System)で利用される「電波ビーコン」や「光ビーコン」が身近な例として挙げられます。また、冬山登山をされる方であれば「雪崩ビーコン」を思い浮かべる方もいるでしょう。

ビーコン(beacon)は和訳すると「のろし」や「かがり火」という意味があります。つまり、「 ルールに従って発信された情報を受け取った側が処理することで正確に伝達できる仕組み」と言えるでしょう。

なぜ注目されているのか?

2013年に米Apple社は、iOS 7に「iBeacon」という機能を標準搭載しました。2015年7月には米Google社が「Eddystone」を発表しました。どちらもBLE(Bluetooth Low Energy)技術を活用したビーコン規格です。IT業界の注目企業であるApple社とGoogle社が発表したことにより、大きな注目を集めることとなりました。

厳密に言えば、iBeaconに準拠したデバイス(図A )はBLEブロードキャスト通信(broadcast;同時通報)の信号(ビーコン信号)を送り続けるだけです(Eddystoneの仕様は若干異なります) 。つまり、ビーコン信号を受け取る側のデバイス(iPhoneやiPadなど)のアプリ次第で活用の幅が異なるため、新たなサービスの立ち上げようと各社が競っているのです。

図A iBeaconデバイス(例) また、ICタグやNFC(Near Field Communication;近距離無線通信技術)との違いを説明する代わりに、iBeaconのメリットとデメリットを挙げておきます。

iBeaconのメリット

導入コスト、運用コストが低い

信号が届く範囲を調節できる

屋内・屋外で利用できる

持ち歩くことができる

ビーコンデバイスは、BLEチップを搭載した小さな基盤と電池のみで構成される装置なので、低価格で提供されています。また、運用時のコストは基本的には電池代だけです。さらに、ビーコンデバイスの設置は、ケースに入ったビーコンを置いたり、両面テープで張り付ける程度なので、大規模な工事も必要ありません。

iBeaconのデメリット

電源が必要

ビーコンの設置場所が難しい

iBeacon対応アプリが必要である

ビーコン識別子が詐称される可能性がある

ビーコンは、電波を発信し続けるため、電気を供給する電源が必要です。ビーコンは識別子を信号として送っていますが、識別子を複製したビーコンを作ることができます(現時点では、複製の対策は困難です) 。そのため、決済などの高いセキュリティが求められるサービスでは、ビーコン単体で識別するのではなく、別のソリューションと組み合わせて構築する必要があります。

データは何に利用できるの?

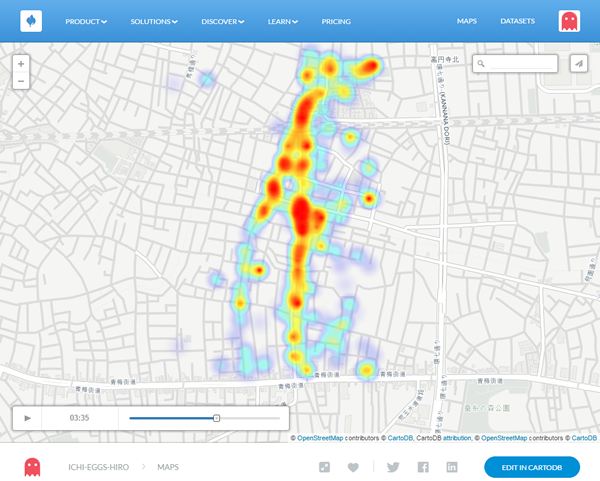

では、ビーコンを使うことで、何ができるのでしょうか。ここでは、一例として位置情報を活用したサービスを紹介します。図B は2014年の「東京高円寺阿波おどり」でiBeaconデバイスとスマートフォンアプリを活用して、観客や踊りのグループ「連」の動きを、「 CartoDB 」というサービスで可視化したものです(無料でも利用可) 。もちろん、それほど費用をかけずに天候や時間帯など、事後で分析することもできます。

このように、安価なビーコンデバイスと、GPS機能を持つスマートフォンを連動させることで、これまでにはないサービスや仕組みを新たに作り出せる可能性を秘めています。

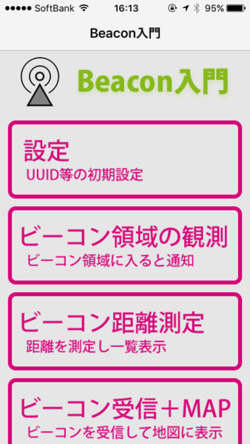

図B iBeaconを使った実証実験の結果(例) 本書では、ビーコンの基本的なことから、アプリ作成方法や活用方法までを解説しています。また、付属する体験アプリ(図C :iOS版/Android版)を無料公開中です。App StoreまたはGooglePlayで「Beacon入門」と検索してインストールできます。なお、iOS版では本アプリからiBeacon信号を発信させることもできます。

図C 体験アプリ「Beacon入門」( iOS版)