“大きな石”が持てなくなった中小企業のネットショップ

例えばの話――目の前に大きな重たい石があったとします。上司から「その石を持ちなさい」と言われて、あなたは仕方なく“よっこらしょ”と言って持ち上げたとします。しかし、再び上司がやってきて、同じぐらいの大きさの石を見せて「この石も持ちなさい」と命令してきたとします。あなたは「持てないから半分にしてください」と懇願して、新しい石は半分の大きさにして持つことにしました。なんとか2つの石を持っていると、再び上司がやってきて「また新しい石を持ってくれ」と言ってきました。あなたは泣きそうな顔をしながら、「小さくしなければ、もう持てません」と言って、新しく持ってきた石を砕いて4分の1にして、ようやく持つことができました。しかし、またまた上司がやってきて、4つ目の大きな石を見せて「これも持て」と言ってきました。あなたは流石に頭にきて上司にこう言いました。「もう大きな石は持てません。そこに置いておいてください」――。

これが、今のネットショップ運営の現状と言えます。最初は多くの人が「楽天市場」という大きな石を持たされていました。しかし、Amazon、ヤフーショッピングが相次いで売上が伸び始めたので、運営者は一攫千金を夢見て片っ端から他のモールへ出店していきました。しかし、最初に持ってしまった“楽天市場”という石があまりにも重すぎてしまうために、2つ目の“Amazon”という石は半分しか持つことができませんでした。さらに体力の失ったところでは、“ヤフーショッピング”という石は4分の1程度しか持つことができません。そこに4つ目の“自社サイト”という石を出されても、もう一人では持つことができませんので、地面にほったらかしにしてしまいます。これが、今の『楽天市場やAmazonは売れるけど、自社サイトは売れないよね』という現状になっているのです。つまり、自社サイトが「売れない」のではなく、楽天市場やAmazonが忙しくて、自社サイトの売上アップの施策には手が回らなくて「売れない」だけなのです。

楽天市場のコピーサイトでは売れない

もちろん、最近では優秀な受注管理ソフトもあるため、複数のモールやサイトを同時に運用することは、少人数のネットショップでも可能です。しかし、各モールの客質や運営スタイル、広告のタイミング、検索順位が違う以上、ネットショップ運営方法もバラバラになってしまいます。そのような事情を考えれば、本来は、各モールに一人ひとり専属の担当者やチームをつけてマメな運営をしなくてはいけないのに、ネットショップ運営を行っているのは中小零細企業ばかりのため、どうしても、“大きな石を一人で持つ”という、少人数での無理な運営を強いられてしまうのです。その結果、楽天市場のネットショップ運営の“ついで”のような運営になってしまい、Amazonもヤフーショッピングも片手間のような中途半端な運営しかできなくなってしまうのです。

私は最近、この重たくて大きな石を、均等にして持ったほうがいいのではないかとネットショップの運営者に提案しています。楽天市場という石を砕いて軽くして、Amazonとヤフーショッピングの石も、もう少し小さくします。そして、地面に置きっぱなしにしていた4番目の“自社サイト”という石を持ち上げてみる——というのが、私の新しいネットショップ運営の考え方だったりします。

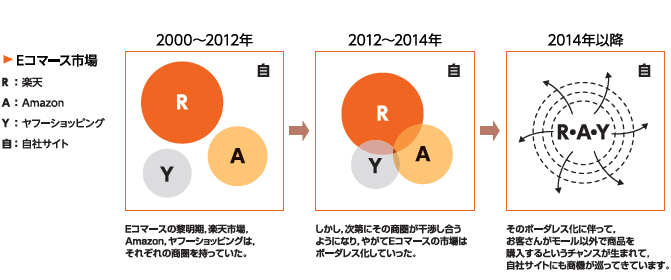

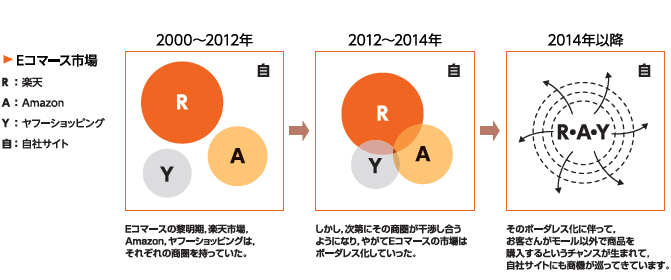

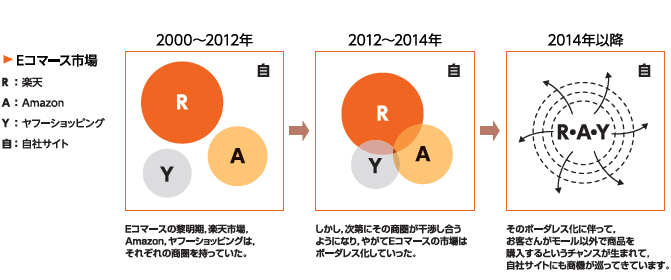

なぜ、そのようなことをしなくてはいけないのかと言うと、今後、3モールの売上の差がなくなっていくことが予想されるからです。Amazonは商品点数を劇的に増やして、価格競争にも積極的に対抗し始めました。また、豊富な物流拠点を生かして配送スピードでも大きなアドバンテージを取り始めています。ヤフーショッピングも月額利用料を無料にして、出店点数を大幅に増加。テレビコマーシャルでTポイントカードのポイントアップを強調して、新規顧客の獲得に力を入れています。結果、最近では楽天市場の一強とは言えない状態になってしまい、Eコマース市場は三つ巴の混戦状態が続いています。

そうなると、今後、楽天市場の売上は鈍化していくことが予想されます。お客さんの買い物の選択肢が一通りから3通りに分散されたのですから、当然、Amazonとヤフーショッピングの売上が増加すれば、楽天市場の売上は減ってしまいます。そのような状況なのに、複数のネットショップを運営している中小零細企業側はお金がありませんから、ネットショップの担当者を増やすことができません。相変わらず、戦力を中途半端に分散化させることしかできないのです。そして、売上が鈍化していく楽天市場に投資し続けながら、売上が伸び始めている他のモールに時間とお金が投資できないというジレンマを抱えながらネットショップを運営することになってしまうのです。

図 ボーダレス化するEコマース市場

そのジレンマを解消するためには、ここで一旦、手に持っている“石”を全部下して、それぞれ同じ大きさにして持ったほうが、今の時代に適したネットショップ運営ができるのではないかというのが、今回の話の本筋になります。さらに、もう一つの可能性として、今まで放置していた“自社サイト”を加えることで、モール依存型のビジネスモデルからの脱却も視野に入れられる戦略を展開できるようになります。

自社サイトの苦労とモールの苦労は変わらなくなる

自社サイトの運営は「集客」で始まって「集客」で終わると言っても過言ではありません。モールに比べて集客力が弱いわけですから、その集客の“必勝パターン”さえ見つけることができれば、自社サイトでモール並みの売上を叩き出せることも可能になります。特にモールではできなかった新しい集客方法を展開すると、今まで取り込むことができなかった新たな顧客を自社サイトで獲得できるようになります。

例えば、電話やファックスによる受注数アップは、モールではできなかった販促戦略といえます。スマートフォンの普及を考えれば、むしろ自社サイトの注文は電話で受けることを主体にしてもいいぐらいでしょう。また、実店舗からお客さんを集客したり、販促チラシやDMによる販売戦略を立てたり、モールでは禁止事項とされていた販促手法が、自社サイトでは強力な武器になっていきます。

しかし、自社サイトの場合、モールのような絶大な集客力を持っていない分、これらのアナログ的な販促手法を、いくつも同時に展開していかなければいけません。雨水を少しずつためて風呂場の水をいっぱいにするような気持ちで、小さくて地味な販促手法を束ね合わせなければ、まとまったアクセス数にはならないのです。

- 「そんな大変な作業をやるぐらいだったら、楽天市場やAmazonで頑張るよ」

そう思って、今まで多くの人が自社サイトをマジメに運営してきませんでした。しかし現在、ネットショップの競争が過多状態になっているため、それぞれのモールの売上の伸びしろには限界が見えつつあります。当然、モールの販促効果は鈍化していきますので、今までのように“商品を出せば売れる”という効率的な手法で売上をアップさせていくことは難しくなっていくでしょう。そうなると、これからやろうとしている自社サイトの地味な販促手法と、モールの売上アップ手法の効率の差はなくなっていくのではないかと思います。極論を言ってしまえば、将来的にモールも“売れない”という状況になってしまうのであれば、自社サイトの従来の“売れない”とあまり差がなくなってしまうのではないか——そうなると、ネットショップ運営の手数料や将来性を考えると「同じ作業をするなら、自社サイトに力を入れたほうがいいのではないか」という逆転現象が起きる可能性も十分にあるのです。

Eコマースが市民権を得てから、まだ15年ぐらいの月日しか経っていません。そのため、今までは矢継ぎ早に登場してきたサービスに対して、積み上げ式で取り組んでいくのが精いっぱいでした。しかし、その結果、業務内容が凸凹になってしまい、仕事の優先順位が分からなくなってしまっているネットショップも少なくありません。

ここで一度、自分の抱えている“石”を全て地面に下してみて、会社にとってどのようなネットショップ運営が適切なのか、再度、考えてみる必要があるでしょう。