「ちょっと、

いまは、

でも、

- 「自己流なので、

デザインの原則や目的に合ったツールを知らない……」 - 「そもそも求められているデザインがわからない……」

そんな

ここでは、

「見せ場」

を大きく配置する 広告など、

遠くからでも目立つ必要がある場合は、 物理的に大きさのメリハリを付けていく必要があります。何が大きくて何が小さくあるべきなのか、 あらかじめ優先順位を付けておきます。大きさの違いは、 多くても3~4段階くらいまでがいいでしょう。あまりにバラバラでは、 揃っていないので読みにくいと判断されてしまいます。

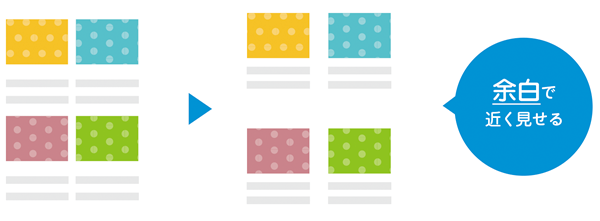

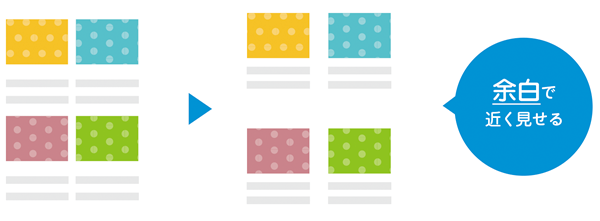

余白で

「近づける」 レイアウトには、

物理的に近い部分に配置されている要素同士について、 見る側が関連性を見出す、 という原則があります。たとえば商品写真とキャッチコピーが近いことで、 その商品のことを言っているコピーだということがわかります。 それでは、

「近づける」 ためには、 どうしたらいいのでしょう。ポイントは 「余白」 です。近づいている部分 “以外” の余白をたっぷりとれば、 必然的に余白をとっていない部分の要素同士は、 より近い、 関連性のある要素だと感じることができます。

デザインは

「相対的」 な作業です。ひとつが変われば、 別の場所も変わるということを念頭において作業ができれば、 部分的な修正が入っても、 ほかの場所を一緒に調整して、 バランスを欠くことなく作業を進められます。

上記はデザインの考え方の一部ではありますが、

本書

製品やサービスをアピールするためのデザイン、