- 「テレワークをしていると、上司がサボっていないかどうか監視してきて煩わしい」

- 「リモートワーク中、上司から30分おきに進捗を確認するメッセージが届く。勘弁してほしい」

新型コロナウィルス禍によりテレワーク/リモートワークが進む傍ら、こんな悩みの声もちらほら。挙げ句のはてに、「当社はテレワークに向かない」「テレワーク/リモートワークは一切認めない」と、毎日出社する体制に戻したり……。

これは、新しい状況に、従来の統制型マネジメントの考え方が合っていないために生じる問題です。テレワークに対応するには、権限移譲の考えを基本にする必要があります。

- 最低限のルールや行動規範はあるものの、相手を信頼する

- ビジョンやゴールや優先事項や基本的な仕事の進め方、進捗共有や課題共有の仕方は決めて合意するものの、仕事のやり方や場所は各々のメンバーに任せる

- 裁量の範囲内で、意思決定も委ねる(ただし、そのプロセスや結果はITシステム上に残して、見えるよう、ふりかえることができるようにする)

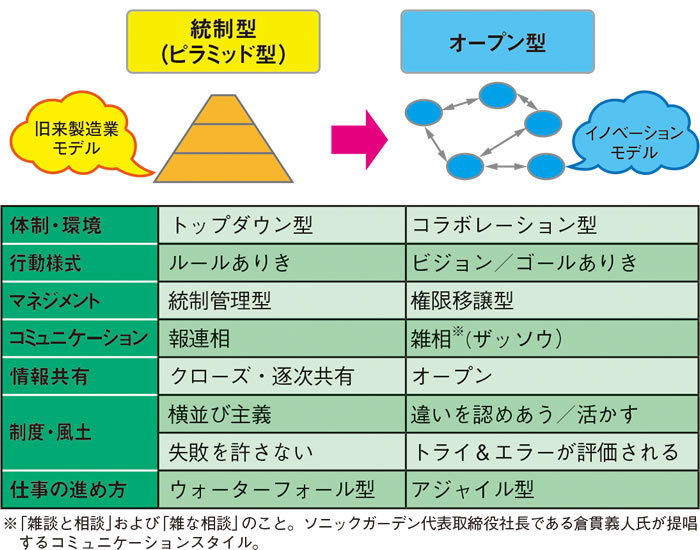

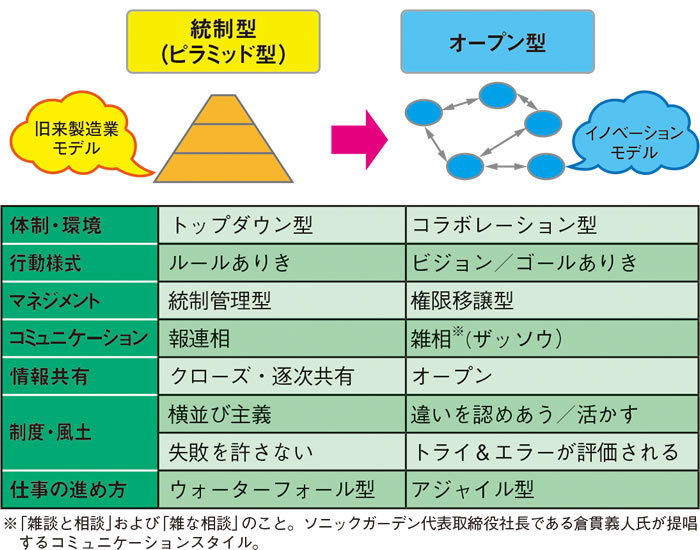

これだけではありません。変化や不確実性が増す時代においては、マネジメントの考え方全般を統制型からオープン型に少しずつでも変えていく必要があります。統制型、オープン型の違いは図のとおりです。

図 統制型モデルとオープン型モデル

統制型のマネジメントがすべて悪いわけではありません。統制型のマネジメントは、答えが明確な状況ではムダが少なく、非常事態・緊急事態に統制がとりやすいというメリットがあります。しかし、変化に弱く、新たな発想を生みにくく、メンバーの主体性や思考能力を奪いやすいというデメリットがあり、今の時代にだんだん機能しなくなりつつあります。「部門単位」「職種単位」からでも、あるいは「コミュニケーションのやり方から」「管理職の意識改革から」など部分的にでも、オープン型のマネジメントを取り入れていく必要が出てきているのです。

新刊『バリューサイクル・マネジメント』では、累計25万部の問題シリーズの生みの親・沢渡あまねさんが、新しい時代にアップデートしていくための考え方を集大成。経営者、経営者、部門長、中間管理職、中堅リーダー、現場の社員、協力会社のスタッフ、総務部門、人事部門、経理部門、情報システム部門などのバックオフィスまで、すべてのプレイヤーが正しく変化していくための指針がわかります。