新型コロナウィルスにより、これまでの出社・対面を前提とした働き方が崩れ、DX(デジタルトランスフォーメーション)にますます注目が集まっています。「DXのための何らかの組織体を有する企業」の割合は2019年から6ポイント増の67%と約7割にも達しています(※注1)。

また、菅義偉元総理の肝いり施策として今年9月にデジタル庁が発足するなど、官民問わずDX推進の機運が高まっていると言えるでしょう。組織のトップからいきなり「DXを推進するように」と号令がかかり、戸惑っている方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にはDX実現のロードマップには3つのステップがあることをまずは知っていただきたいと思います。

DX実現の3つのステップ

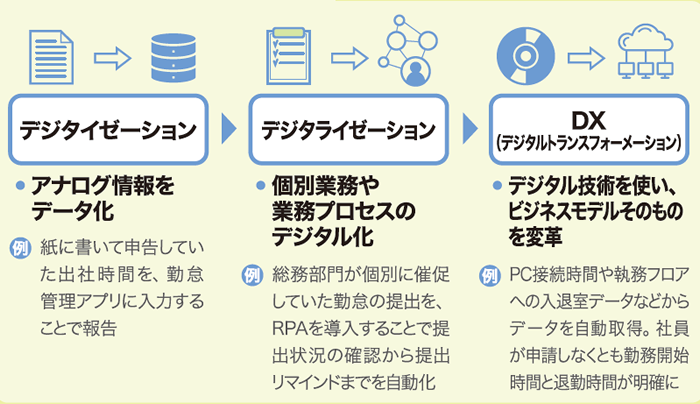

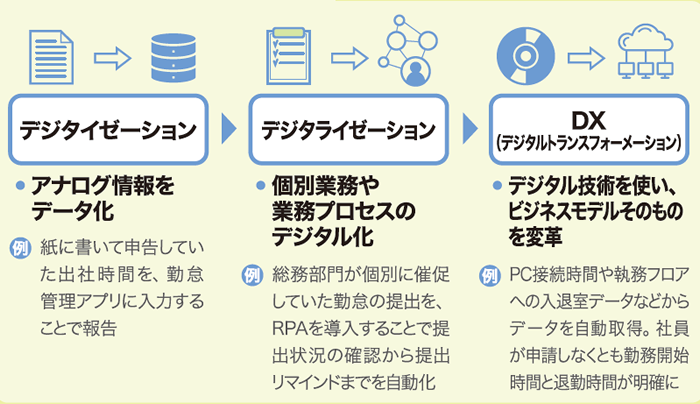

DX実現のステップには、デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXの3つのステップがあります(図1)。

図1

「デジタイゼーション」とは、紙を中心として管理していたアナログ情報をデジタルデータに置き換えていくステップです。

「デジタライゼーション」とは個別の業務や業務プロセスのデジタル化、それに伴う自動化や効率化、商品への付加価値向上を行うステップです。

3つ目のステップである「DX」とは、既存業務の延長である2つ目までのステップと異なり、デジタル技術を使ってビジネスモデルそのものを変革します。既存業務の効率化、生産性向上、品質の向上といったレベルではなく、ビジネスモデルや顧客に提供するユーザエクスペリエンスまで変えていくことを指すのです。

今、自社で行おうとしているのは、3つのステップの内どのステップなのか、組織内で目線を合わせてからスタートしていく必要があるでしょう。

リモートワークの困りごとから出発しよう

ロードマップを引くのと合わせてお勧めするのが、まずは目の前の困りごとをいくつか解決してしまうことです。そうすることで、時間的な余裕が生まれ、ITツールへの抵抗も逓減され、DXを推進していく素地ができあがっていきます。目の前の困りごとを考える上で、新型コロナウィルスにより急速に進んだ「リモートワーク」をテーマに考えていくのも1つの手でしょう。リモートワーク導入済・導入予定の企業数はあわせて58.2%と平成30年から約2年間で倍以上まで増えています(※注2)。

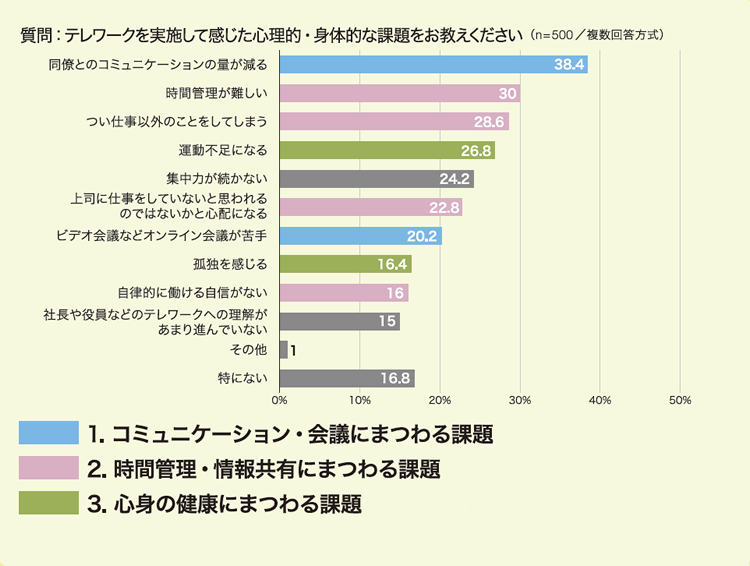

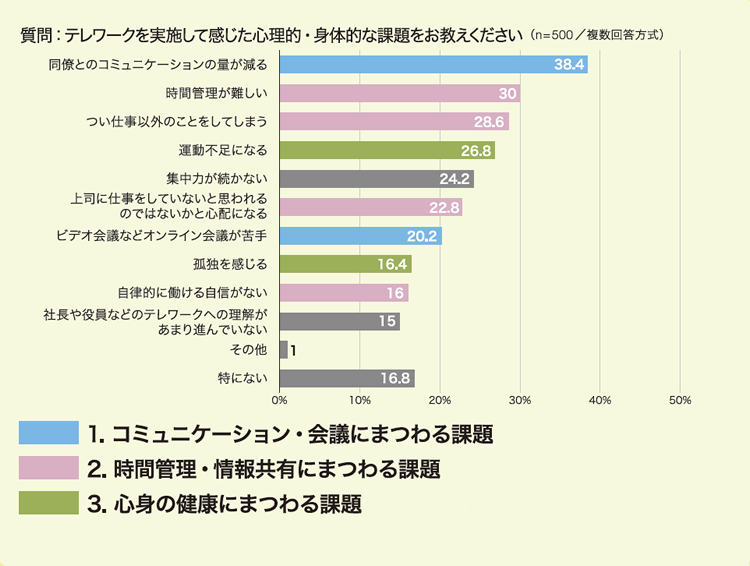

一方でリモートワーク導入による困りごとも生じています。調査結果に挙がっている課題を整理すると、大きく次の3つのカテゴリーにまとめることができます(図2)。

図2

※アドビシステムズ「テレワーク勤務のメリットや課題に関する調査結果」2020年3月4日より

※アドビシステムズ「テレワーク勤務のメリットや課題に関する調査結果」2020年3月4日より

リモートワークを経験した方なら、どれも実感をしたことのある課題だと思います。これらの解決からスタートするのです。

徹底的に見える化しよう

先述の調査結果で挙がった会議や時間管理・情報共有における課題には、徹底的な「見える化」が解消のポイントとなります。

会議においては、「画面をオンにし、ジェスチャーはもちろん、チャットや反応ボタンを使って互いに反応を示しあう・見える化する」ことが重要です。実際に集まってコミュニケーションをとる場合と異なり、リモートワーク時には画面越しで情報量が少なくなります。さらには相手がオフィスにいる場合はマスクをしていることがありさらに表情が読み取りにくくなっています。反応がなければ、話をそのまま進めてよいのか、まだ議論を続けた方がよいのか判断がつきません。

また、何を議論しているかを常に明確にしておくことも大切です。画面越しでは「これ・それ・あれ」と口頭で言っても伝わりません。オンライン会議では画面共有を行い、話題となっている箇所をマウスポインタで指すなど工夫をすることで、脱線することなく、目線がそろい、議論が深まっていきます。

時間管理と情報共有については、オンライン会議やチャットツールを使って毎朝各自の予定を共有することが効果的です。その際、単にタスクを伝えるだけでなく、各タスクにかける時間も見積って伝えていきましょう。タスクと時間をセットにして伝えることで、仕事を渡した上司が「部下は自分が依頼した仕事を、思ったよりも時間をかけようとしている」と気づくことができます。メンバー間の認識の齟齬が朝のうちにわかれば、一日の過ごし方を軌道修正して効率的に過ごすことができるのです。

知らぬ間に健康が蝕まれていく

リモートワークにより通勤などの移動時間が減った方も多いでしょう。一見良いことのように思えますが、引き換えに犠牲となっているのが健康です。厚生労働省の『健康日本21』では、成人男性9000歩・女性8500歩以上を歩くことが推奨されています。しかし、1日中リモートワークしている人は中々達成することが難しいでしょう。

さらに歩数の減少に反比例して増えるのが椅子に座る時間です。座っている時間が4時間未満の成人と比べ、1日に11時間以上座っている人は死亡リスクが40%も高まると言われ、WHO(世界保健機関)は「世界で年間200万人の死因になる」と2011年に発表し、警鐘を鳴らしています。

明治安田厚生事業団・体力医学研究所の甲斐裕子らの研究論文では、1日12時間以上座っている人は、6時間未満の人と比べてメンタルヘルスが悪い人が約3倍いるという調査結果もあります。つまり座る時間が増えるとメンタル発症率や死亡率が高まってしまうのです。

どうすれば防げるか。3つに絞ってお伝えします。

- ①適度な運動を行う

30分程度のウォーキングを行う。より高い効果を望むならランニングを週に3回45分以上行う。

- ②しっかりとした睡眠をとる

目安として7時間とる。日付が変わる23時前には就寝すると細胞の増殖や代謝が最も促進される。起床時に太陽の光を浴びると体内時計も調整される。

- ③椅子に座らない時間を作る

昇降机を使用して、立ったまま仕事をする時間を作るなど、座り続けないようにする。

これら①~③を意識的に時間を確保し、日常生活に取り入れていきましょう。

VUCAな時代を乗り切るために

『働き方のデジタルシフト』では、ここまで述べてきたようなリモートワークなど新しい働き方にともなう目の前の困った課題への処方箋を詳しく紹介しています。またDXを推進していく上でのロードマップの描き方、ビジョンの共有・文化形成・評価基準など土台となる考え方、また最新事例も紹介しています。

新型コロナウィルスにより、現在はますます変化の激しいVUCA時代(※注3)となりました。従来の働き方を変えていくことに心理的なハードルを感じる方もいらっしゃると思います。しかし従来の働き方を続けた先に未来はなく、デジタルシフトを含めた新しい働き方へと移行していくことが求められているのです。本書がその新しい働き方を考える上での一助になれば幸いです。最後に、本書のインタビューに応えてくれた台湾のデジタル担当大臣オードリー・タン氏の言葉を贈ります。

「もう少し自分も他人も信頼して、自分の“安全地帯(コンフォートゾーン)から一歩外に踏み出してみてください」