深海生物との出会い

1997年まで、深海生物の知識は持ち合わせていませんでした。当時深海生物の図鑑を買ったこともなく、あまり興味もなかったのだと思います。そんな私が、ある日凄い魚が入ったと聞き、暗い場所にあるたたきを覗きに行きました。水面に顔を近づけて探していたところ、顔の右側の傍で大きな口を開けた恐竜らしき生物に襲われそうになり思わずよけたのです。「ラブカ」という深海生物でした。

残念ながらそのラブカは、翌日たたきの中で息絶えていました。後に深海生物を生かす仕事に従事するようになり、ラブカを生かすことがいかに難しいかを実感するようになります。ラブカが深海で生きている時はどうやって捕食するんだろう? そのような疑問を持つたびに「なぜあの時私はよけてしまったんだろう」という後悔の念にかられるようになりました。

2014年、千葉の深海刺し網漁に乗船していた時、ラブカが網にかかりすぐに船の生け簀に泳がせました。今だ!と思い生け簀に右腕を入れてラブカに咬ませてみました。1時間ほど咬まれたままでしたが、意外にもその力は弱く、深海でのラブカの捕食シーンを妄想してみると、なぜか涙が止まらなかったのを覚えています。

▼ラブカに咬ませてみた(写真は2回目に水槽で咬ませた時のもの)

▼ゴブリンシャークにも咬ませてみた

▼ゴブリンシャークにも咬ませてみた

深海生物を生かす仕事

2000年、深海生物を収集して欲しいというオーダーが海外の博物館からきました。多くの種類の深海生物収集は、標本収集用から始まったのです。

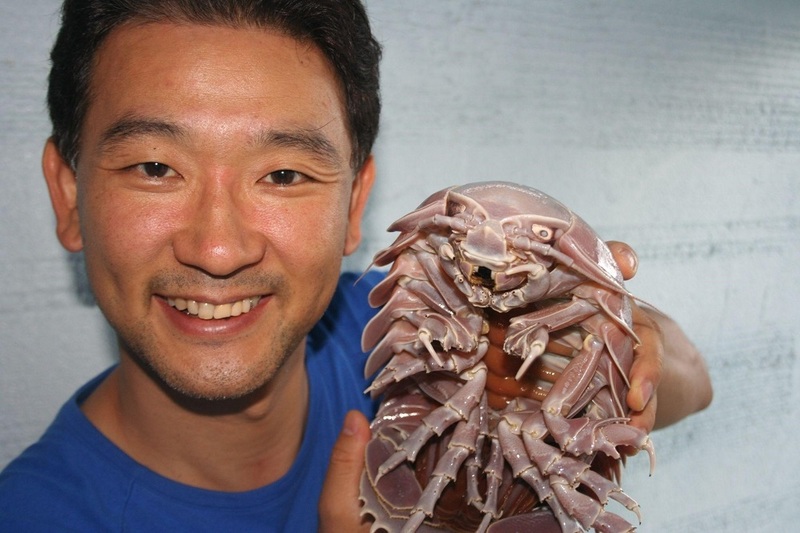

2008年には、海洋生物の魅力を伝えるテレビ番組の制作に携わらせて頂き、ダイオウグソクムシやメンダコを生きた状態でスタジオに紹介するというご要望に応えました。生かした状態で紹介する難しさと同時に、深海生物に対するリアクションの大きさに驚きました。

▼メンダコを生きた状態で採取

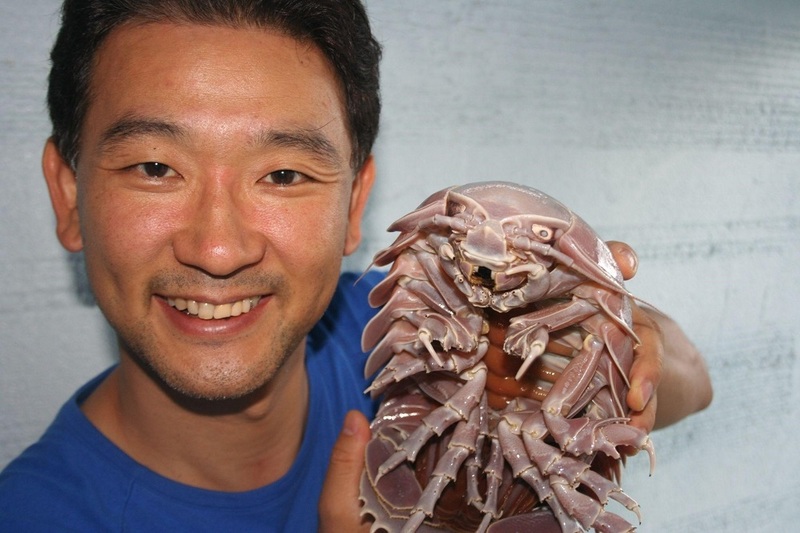

▼生きたダイオウグソクムシとニッコリ

▼生きたダイオウグソクムシとニッコリ

2011年、沼津港深海水族館での深海生物の展示・飼育管理の業務をきっかけに、館長として長期的な深海生物の飼育展示に挑戦しました。2018年までの7年間、海外各国に飛び捕獲から輸送、展示まで一貫して行いました。深海生物を生かすという共通認識もなく、文化も言葉も異なる人たちとの挑戦は簡単なものではありませんでした。特定の深海生物を捕獲するため命の危険を感じるほどの荒海に突撃してみたり、海賊が出現する海域に出かけたりもしました。

ある時は3人乗りの潜水艇に乗りこみ深海生物を捕獲・撮影に行きました。

「おもちゃみたいな小さい潜水艇で安全なの?」とパイロットに聞くと「10年乗っているけど、事故にあったことないから大丈夫だよ」と笑われました。海外での調査・捕獲はそんなものです。

▼3人乗りの潜水艇

いろいろな国に行きましたが、どこに行っても深海生物を生かして展示することをやっている人は世界でも私だけだということに気づかされたことが自信に繋がっている事は間違いありません。

▼深海生物を生きた状態で持ち帰るのは苦労の連続

深海生物のくらしを仲間と解明する

2022年、幼魚水族館の運営を始めました。岸壁幼魚採集家・鈴木香里武さんの脳内を具現化した水族館です。

▼岸壁幼魚採集家・鈴木香里武さん

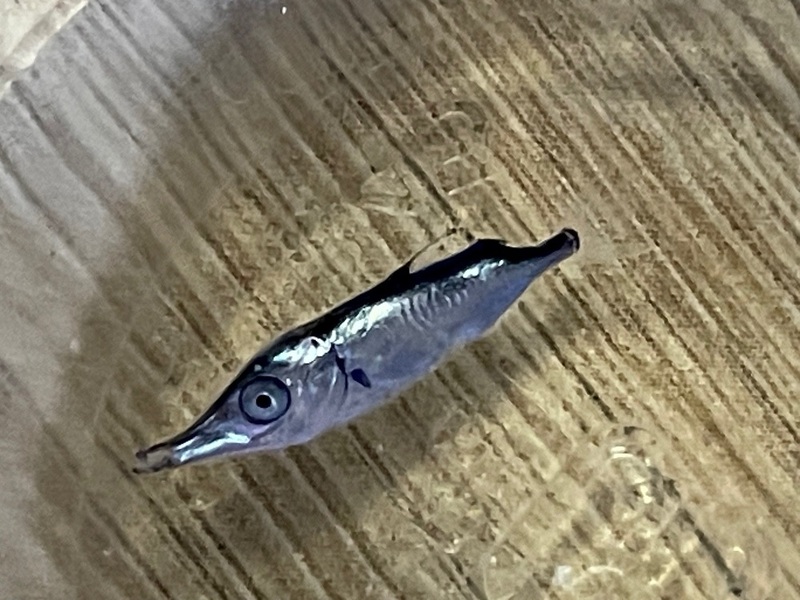

これまで水族館で大人気のサギフエという深海魚がいて、私は何千匹という個体を水族館に納入していました。ある日の夜、岸壁採集で1㎝程のギンピカの幼魚が捕れました。何の魚か香里武さんに聞いたところ「サギフエの幼魚です」と教えてもらいました。サギフエはオレンジ色の体色をしています。それが幼魚の時の体色は銀色で、浅い海で暮らしているなんて知らなかったのです。衝撃でした。

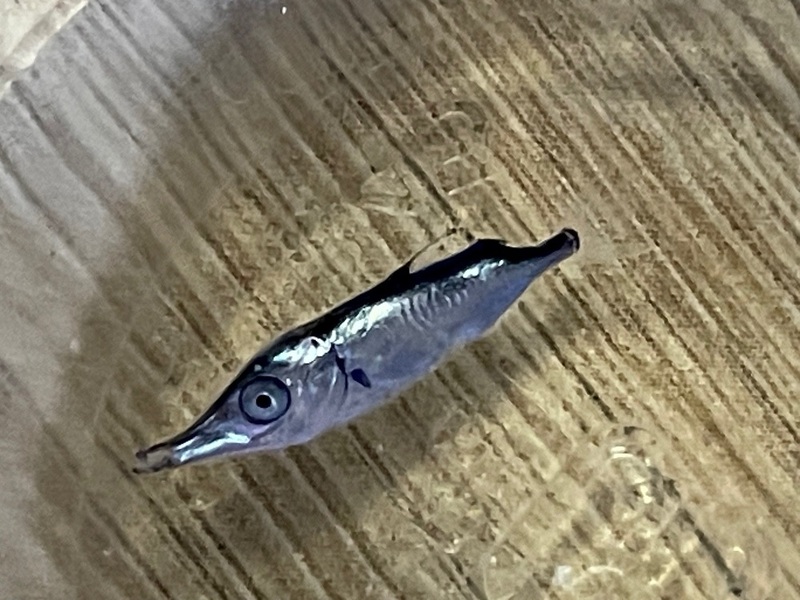

▼サギフエの幼魚

自ら浅い海に上がってきていることから、この幼魚を水族館で飼育したら長期飼育できるのではないか、さらには深海生物がどう育っていくか、その一生を伝えられるかもしれないと思い、新たな挑戦が始まりました。

深海生物の幼魚を育てるというコンセプトに賛同してくれた研究者さんを始め、深海生物のくらしを解明したいという人の輪が広がりました。深海生物の繁殖、透明標本、遺伝子解析、水中写真・映像による観察…各ジャンルの人が繋がることによって深海生物のくらしが加速度的に解明されようとしています。

▼各ジャンルのプロフェッショナルの輪

深海生物がどんな生きものかよく分からないままでは、深海生物に優しくすることは難しいかもしれません。

この本は2024年11月時点で分かっている内容が記されています。本書が、読者の皆さんにとって深海生物のくらしをもっと知りたいというきっかけになり、深海生物のことをもっとよく知ることで、彼らへの理解が深まり、好きになってもらえればうれしいです。

深海生物のくらしを理解することが、深海生物がくらす環境を守ることに繋がっていくことを期待しています。

▼ラブカ

▼メンダコ

▼メンダコ

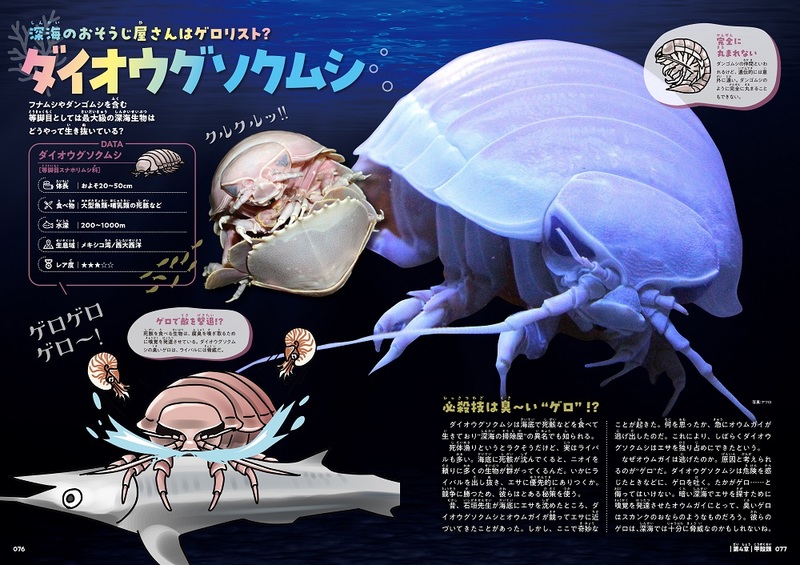

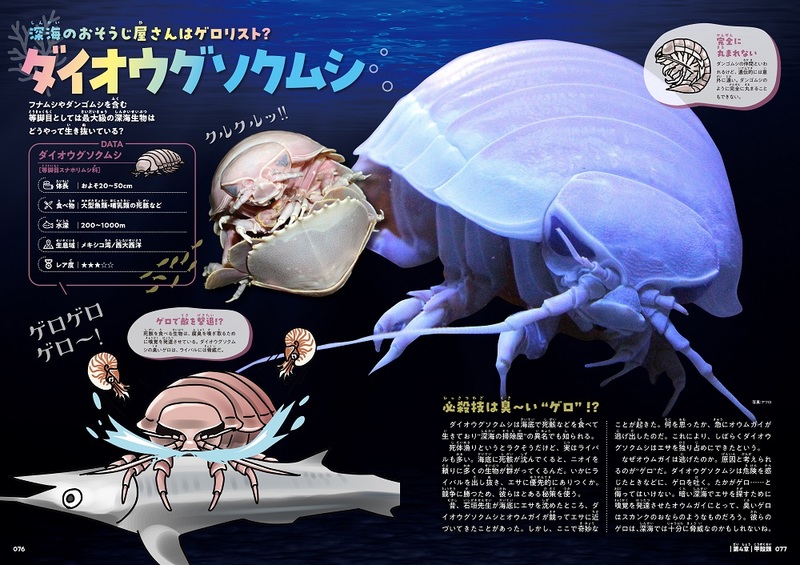

▼ダイオウグソクムシ

▼ダイオウグソクムシ