1月24日に開催された『PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則【生成AI対応版】』刊行記念イベントでは、著者の松上純一郎氏が、生成AIを生かした資料作成の基本やリモートワーク時の考え方、最新トレンドについて詳しく語りました。

イベントレポート第2回となる今回は、「スライドの図表をChat GPTで作る方法」をテーマに、さまざまなやり方が紹介されます。

マトリックスの形で出力する方法

Chat GPTの力を借りてスライドの中身を考えたり、要点をまとめたりする方法をここまでご紹介しました。(第1回参照)

ただ、できればスライドの配置まで含めて作ってほしい、と思われる方も多いですよね。

そこで、Chat GPTを活用した、表やマトリックス形式のスライドづくりについても説明したいと思います。

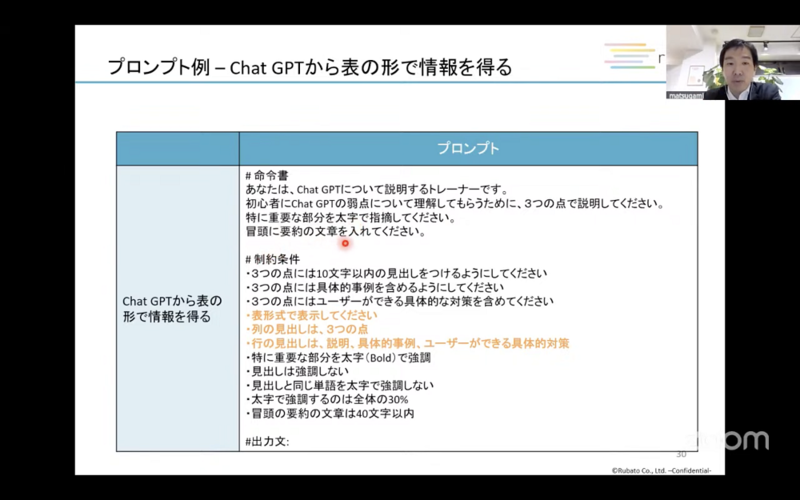

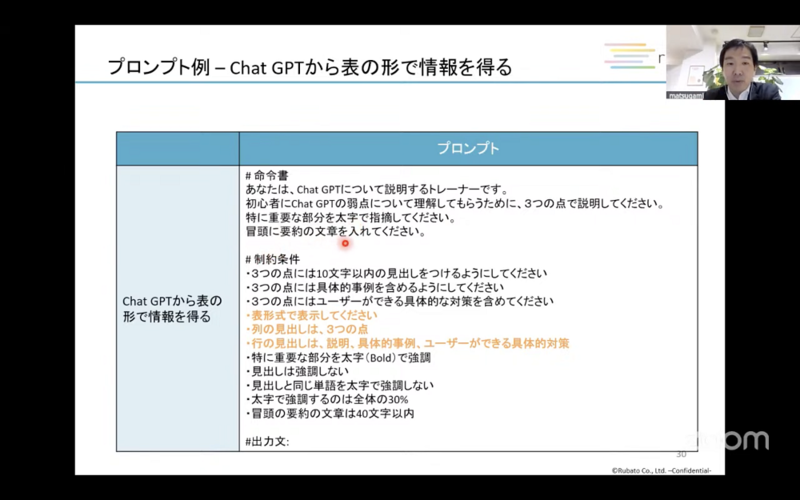

情報収集して整理するときに、表の形で出力できると非常に便利ですよね。こちらは、表の形で情報を得るためのプロンプトです。

あなたは、Chat GPTについて説明するトレーナーです。

初心者にChat GPTの弱点について理解してもらうために、3つの点で説明してください。

特に重要な部分を太字で指摘してください。

冒頭に要約の文章を入れてください。

こんな感じで、命令書の下に細かな「制約条件」を設定しているのもポイントです。「列の見出し」「行の見出し」などの構成も細かく指定しながら、表形式で出してもらえるようにプロンプトを入れてみます。

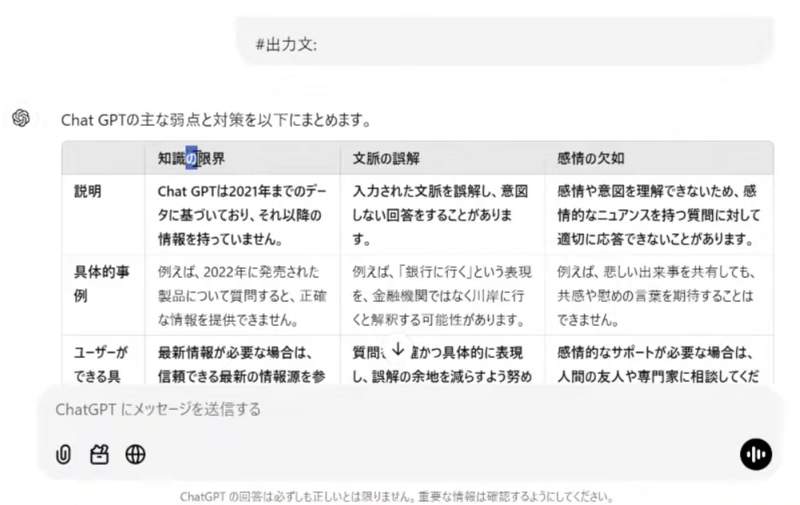

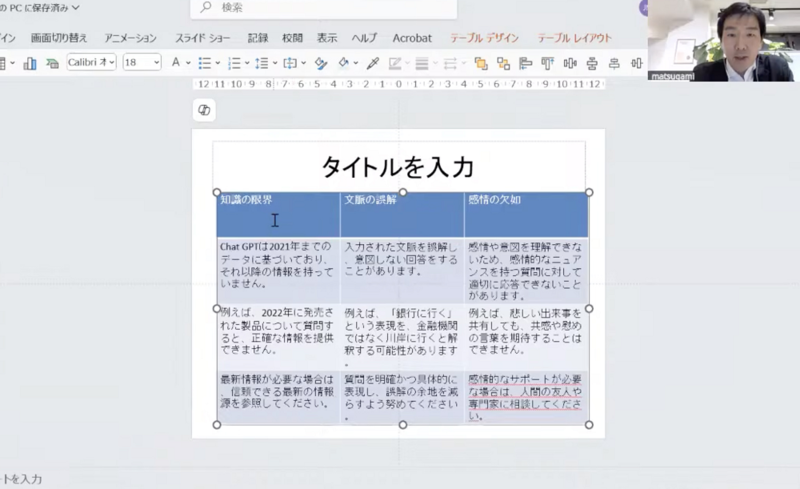

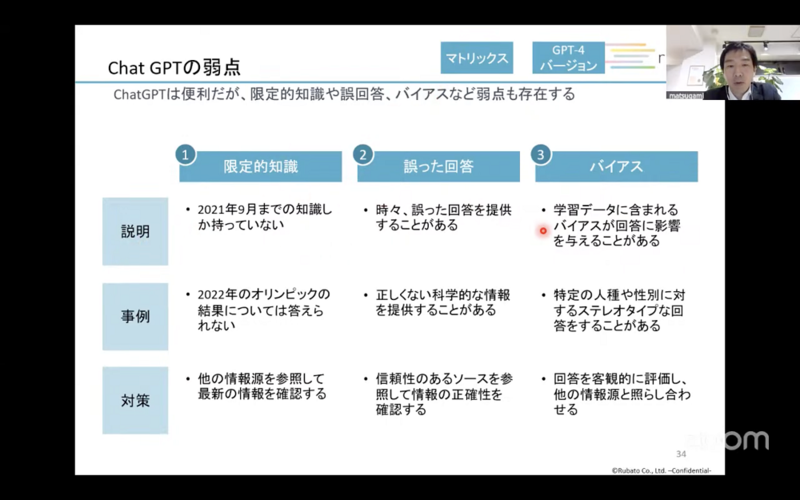

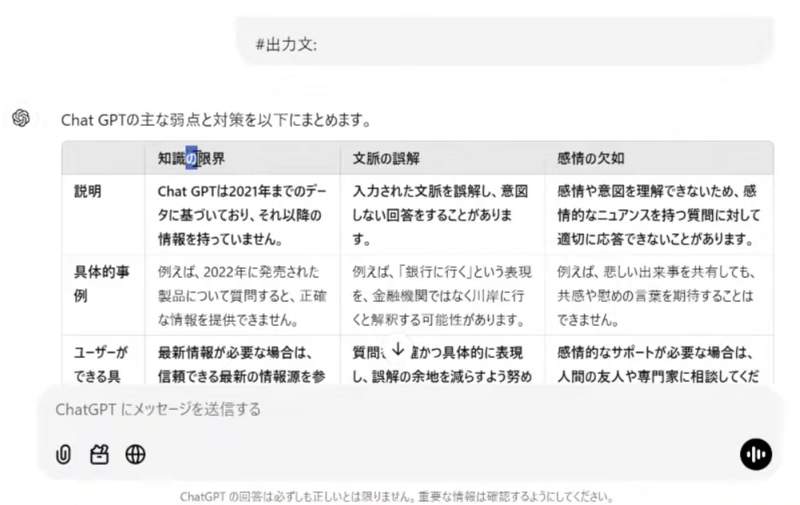

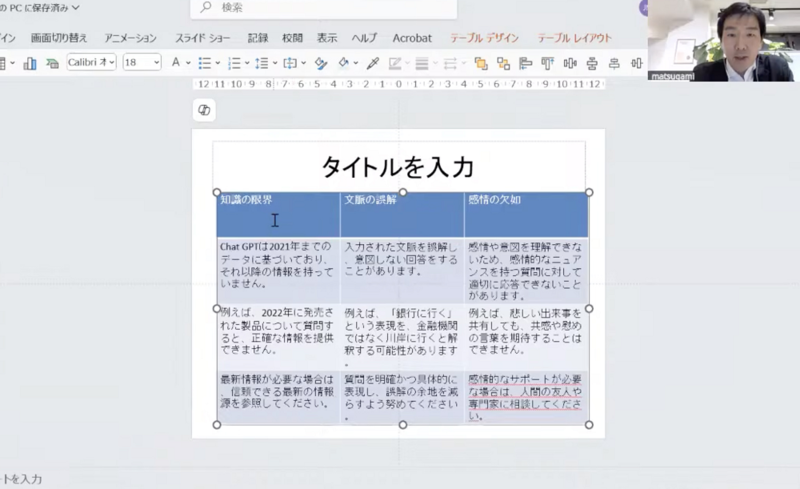

実際にプロンプトを入れてみると、このように出力されました。「ChatGPTの主な弱点と対策を以下にまとめます」ときまして、「知識の限界」「文脈の誤解」「感情の欠如」という3つの弱点を表の形に整理してまとめてくれています。

行の見出しも制約条件のところで指定した通り、「説明」「具体的事例」「ユーザーができる具体的対策」に分けて出してくれました。わかりやすくまとまっていますね。

出力した表をスライドに落とし込むには

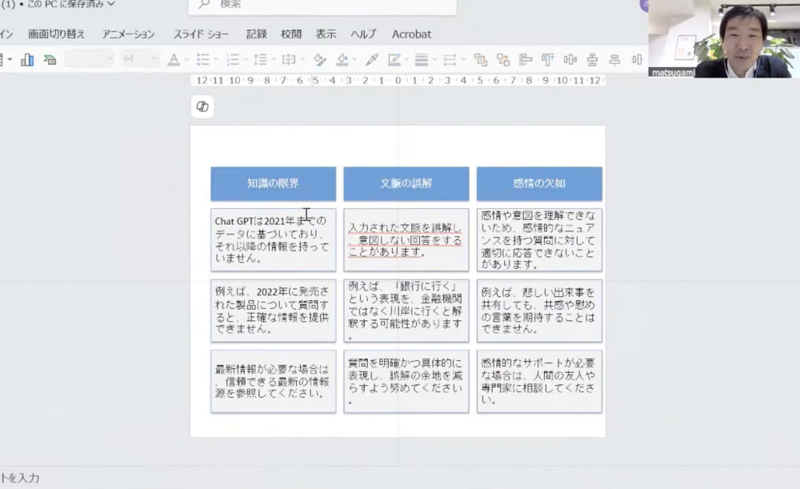

この出力結果を、表のままスライドにできるといいですよね。ただ、Chat GPT上からそのままコピーしてPowerPointに貼り付けてもうまく表示されないので、そのままコピペするのはおすすめできません。

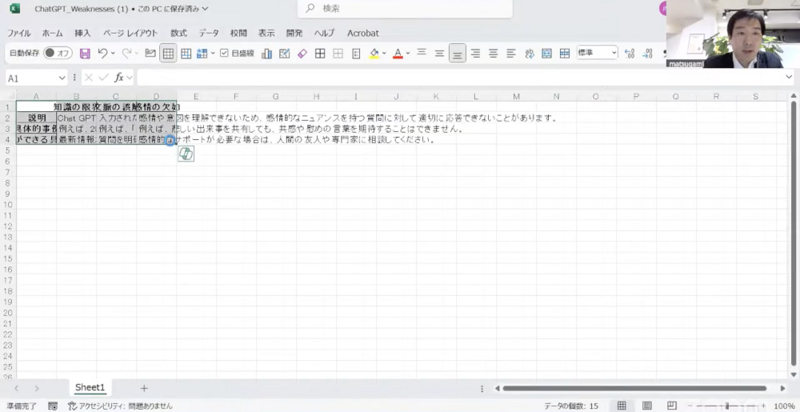

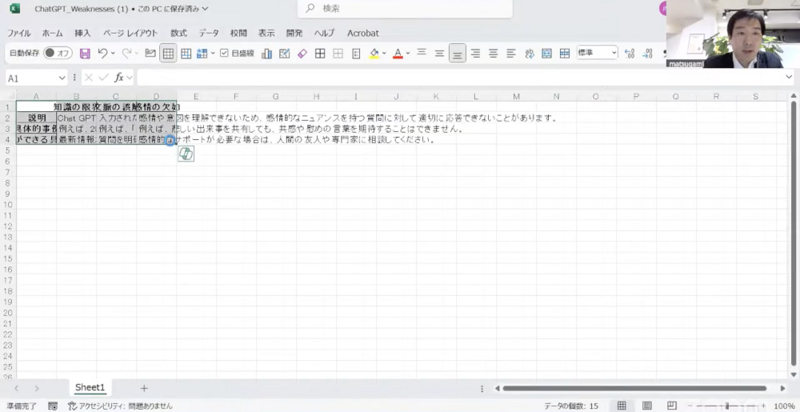

実はやり方が2つありまして、まずは1度Excelファイルとして出す方法です。これは本にも書いています。

上記の表をExcelファイル形式で出力してください。と入れます。少し時間はかかるかもしれませんが、Excelファイル形式で出力されます。

これをPowerPointに貼り付けて、体裁を整えれば、一応表の形になります。パワポ上で多少調整する必要はありますが、かなり作業が楽になると思います。

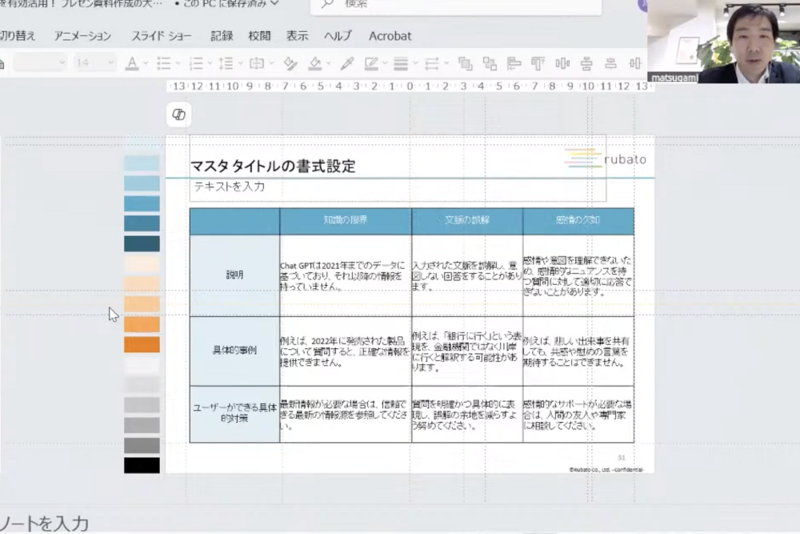

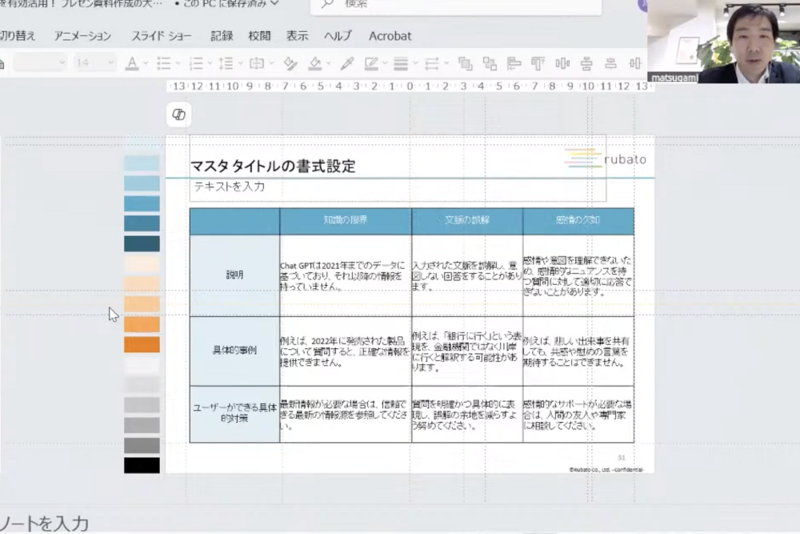

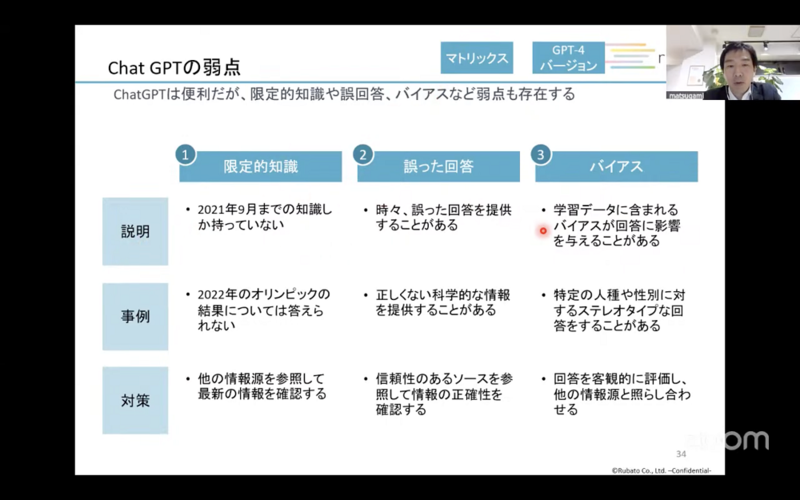

最終的に、こういった形に落とし込めました。

実はこの本を書いた後に、ChatGPTもさらに進化しています。執筆時点ではExcel形式までしかうまく出せなかったのですが、今はPowerPointファイルでも出力できるんですね。これが2つ目のやり方です。

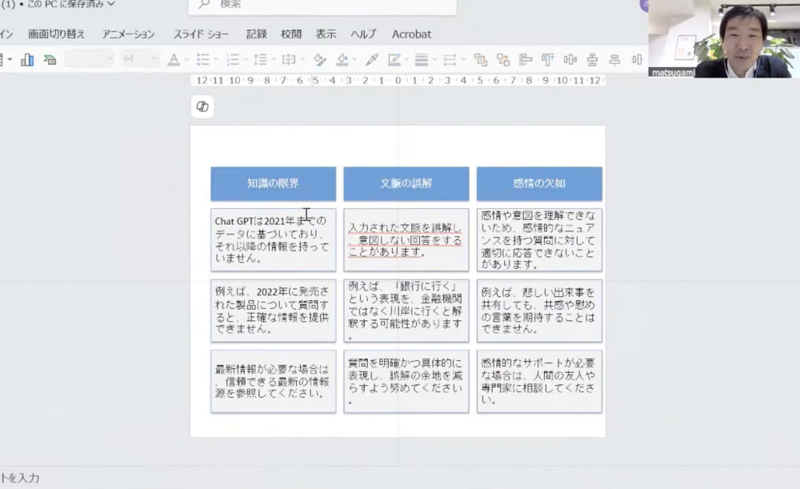

上記の表をPowerPointファイル形式で出力してと入れると、PowerPointの表形式で出力されました。開くとこんな感じです。

今回はちょっとエラーが出てしまいましたが、本来であれば左側に表の見出しも表示されます。あとは、お好みで体裁やデザインなどを変えていただければ、そのまま資料として使えるものになると思います。

抜けていた列を追加して、こんな感じになりました。すでにここまでできるのは、本当にすごい進化ですよね。

「図形で出力」がいちばん速い?

他にもおすすめしたいやり方が、図形で表形式のデザインを作る方法です。

実は表形式は、ちょっと扱いが難しいんです。たとえば、それぞれの表のセルの大きさを調整しようとしたとき、1つのセルをいじると他のセルが大きくなったりとかですね。細かいところで手間だったりするので、私は図形で作ることがけっこう多いです。

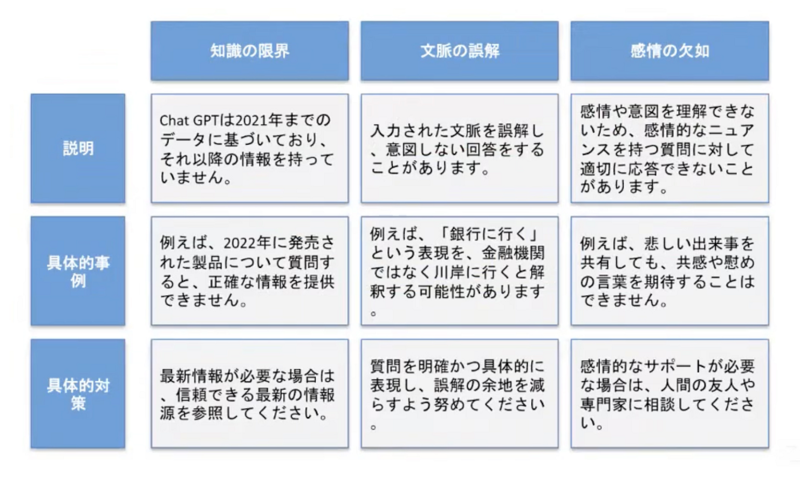

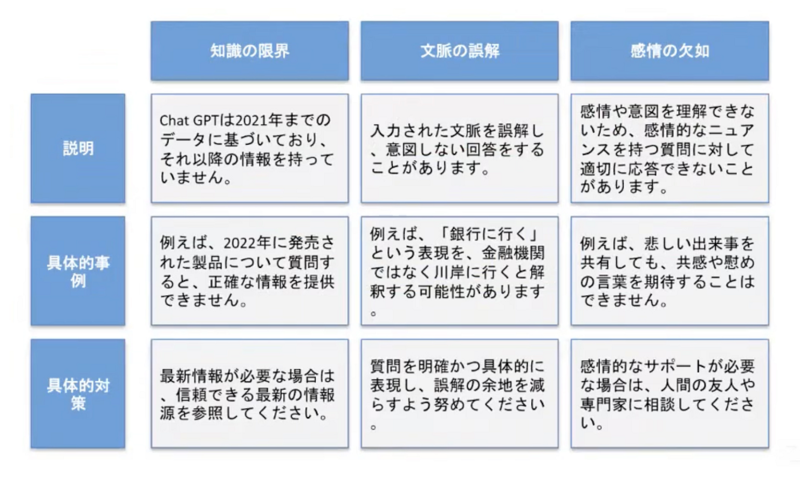

どういうものをつくるかというと、こんなイメージですね。

これは図形で出力したものをベースに作りました。私はマトリックス型と呼んでますが、この方が微調整しやすく、読みやすいと思います。

実はこの形式もChat GPTで出せるようになっていまして、ちょっとやってみます。

先ほどまでの流れに続けて、上記の表をPowerPointファイル形式で出力して。PowerPointの表形式ではなく、図形を使って表現してと書いてみます。今回も最初の列が抜けるなど多少エラーは出ていますが、こんな感じのファイルができました。

文字の色など微調整する必要はあったりしますが、基本的にちゃんとしたものを出してくれるんですよね。欠けていた左側の見出しを足して、こんな感じになりました。

プレゼンを作った後にも使える

ここまで見てきたように、少し調整するだけでスライドに落とし込めるレベルにまで、生成AIは進化しています。beautiful.aiなど、PowerPointの資料を生成AIで作るサービスもすでにありますね。

ただ、そういったサイトが活かせるのは今のところ、ビジュアル中心の資料だと考えています。皆さんが日ごろ業務の中で提案書として使うようなプレゼン資料だと、本日お伝えしてきたような、表や図形の形式でアウトプットさせる手順の方が、速く作れるのではないかと思います。

他にも、作ったPowerPoint資料を生成AIに読み込ませて「この内容に対して想定される質問を30個出して。回答例も出して」と指示すると、プレゼンの質疑対策ができたりします。

かなり怪しい回答が出ることもあるので、もちろん注意は必要ですね。ただ、「たしかにこういうこと聞かれそうだな」と気づかされることもあります。想定問答集として事前に目を通しておくと、アドリブで答えるよりも心に余裕ができると思います。「相手はこういう人です」といった情報も入れると、より的確な質問も出してくれるでしょう。

プレゼンにまつわる様々な場面で、生成AIは本当に役立ちます。この本では、現時点でも使えそうだと思ったやり方をプロンプト例と合わせてまとめているので、ぜひご自身の業務に活用してみてください。

生成AI時代の資料作成で求められるスキルについて解説した、最終回となる第3回は2月27日(木)に配信予定です。

- プロフィール

松上純一郎(まつがみじゅんいちろう)

同志社大学 文学部卒業、神戸大学大学院修了、英国University of East Anglia修士課程修了。

米国戦略コンサルティングファームのモニターグループ(現モニターデロイト)で、外資系製薬企業のマーケティング・営業戦略、外国政府の依頼によるツアリズムのマーケティング戦略、外資系医療機器メーカーの主要管理指標(KPI)策定、国内企業の海外進出戦略の策定に従事した。

その後、NGOに転じ、アライアンス・フォーラム財団にて日本企業の新興国進出支援プロジェクト(バングラデシュやザンビアでのソーラーパネルプロジェクト、栄養食品開発プロジェクト等)や営業改善プロジェクトを統括する。

現在は株式会社Rubatoの代表取締役を務める。Rubatoにて企業に対しての経営コンサルティングを提供する一方で、提案を伝え、人を動かす技術を多くの人に広めたいという想いで、2010年より資料作成講座を開始。毎回キャンセル待ちが出る人気講座となった。現在は企業向け人材育成サービスや個人向けビジネススキルトレーニングに事業を拡大し、ビジネスパーソンに必要なスキルの普及と啓蒙に努めている。

2025年1月、累計5万部突破のロングセラーを6年ぶりにリニューアルした『PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則 【生成AI対応版】』を上梓。他にも著書に『ドリルで学ぶ!人を動かす資料の作り方』(日本経済新聞出版社)、監修作に『この1冊で伝わる資料を作る! PowerPoint 暗黙のルール』(マイナビ出版)がある。