筆者は遡ること2023年6月、生成AIを活用したコンテンツ制作の個人プロジェクト『COLORS』を立ち上げました。生成AIを最大限に駆使して「1人で」自主映画制作を実行する挑戦的な取り組みです。このプロジェクトのコンセプトは多様性と無限の可能性。人間とAIのコラボレーションによって生まれる多面的な創作の可能性を表現しています。

このたび『COLORS』プロジェクトの裏舞台を綴った書籍『生成AIで映画を作ってみた』が6月26日に出版されることになりました。生成AIを活用した映像制作のノウハウだけではなく、映像制作の民主化が進む中で「創造性とは何か」という根本的な問いと向き合い続けた記録でもあります。

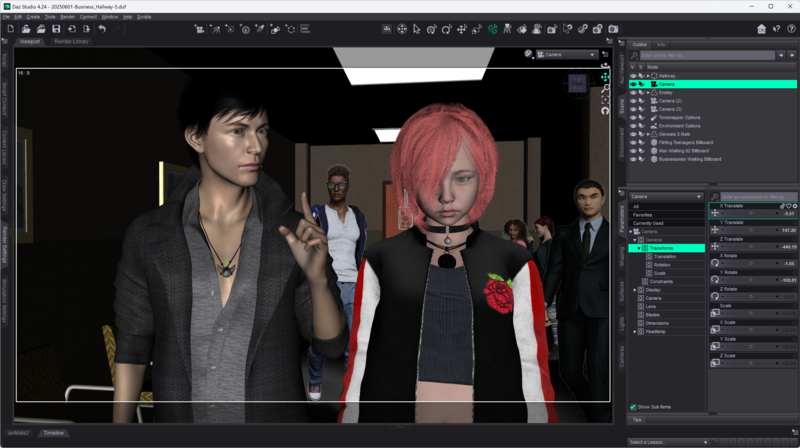

この途方もない挑戦は今も継続中です。2025年4月から自主映画『COLORS』のオープニングの続きを1話完結型の連続ドラマとして制作しています。約2ヶ月で30分のドラマを「1人で」5本制作するという常軌を逸した計画であり、現在「エピソード1」制作の佳境に入っています(図1)。

図1 FBI特別捜査班「ケルベロス」の活躍を描くサスペンスアクション『COLORS』、エピソード1「死の画廊」のシーン。

本プロジェクトならでは「一貫性を保持する」手法

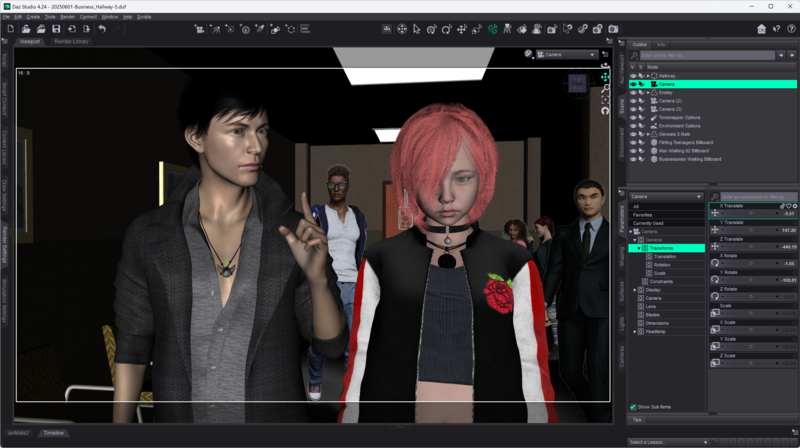

画像生成および動画生成の「一貫性を保持した生成が困難」という致命的な問題については「3DCG画像を動画生成で映像化する」という手法で対処しています(図2)。この手法に行き着いた経緯は本書に詳しく記されています。

図2 無償提供されている3DCGツール「DAZ Studo」を使用してシーンの画像を作成し、動画生成AIで映像化。

また、ワークフローの核となる動画生成AIは、Runway Gen-4、KLING AI v2.1、Google Veo 2 / Veo 3を併用しながら、各AIモデルの弱点を補い合って、結果的に「いいとこ取り」を実現しています。生成AIの技術進化のスピードが驚くほど速いため、制作中であっても次々と新しいAIモデルに乗り換えていくことになります。エピソード1の制作では、すでに主力のAIが2回もバージョンアップしており、表現力も使い方も変わっています(図3)。

図3 準備したシーン(3DCG画像)をRunwayやKLINGなどの複数の動画生成AIで動かす。この図はKLING AIの動画生成画面。

生成AIを初めて触った2022年7月以降、新モデルが登場するたびに試行錯誤を繰り返してきましたが、「1人で映画を作りたい!」という思いが「実現できる!」という確信に変わり、現在の途方もない創作活動へと繋がっています。

『COLORS』プロジェクトは、人間の創造性とAIの可能性が融合する新しい表現の形を模索する壮大な実験です。この挑戦を通じて、映像制作の未来、そして創造性の本質について、皆さんと一緒に考えていければ幸いです。

- 日々の活動は、以下のnoteで公開中。

- 「CreativeEdge CL+」

- https://note.com/creative_edge

- プロフィール

Creative.Edge(Yuji Sakai)

教育設計の専門家でありながら、2016年よりAIクリエイティブの未来を切り拓くべく、AIシステムやロボティクス関連の実証実験に携わる。日本に居たり居なかったり。

Adobe Community Evangelist、そしてAdobe Creative Educator (ACE) Innovatorとして、創造性を加速させるデジタルツールの伝道師としても活躍。その知見と情熱を注ぎ込んだ著書が、驚きの映画制作秘話とともにここに結実。