Wi-FiやLTEといった通信を使って現場をデジタル化したり、遠隔からモノを操作するのが「IoT」です。2015年頃から話題となり、最近はカッコ書きで「モノのインターネット」と併記されることも少なくなっており、市民権を得たと感じています。

実際、筆者が所属しているソラコムが提供しているIoTプラットフォーム「SORACOM」では、、2021年6月にIoT契約回線数が300万回線を突破した のですが、これは言い換えれば「300万以上のIoTデバイスが働いている社会」であることを意味しており、IoTの活用は私たちの気づかないうちに広がっています。

図1 IoTプラットフォームの利用はあらゆる業種、産業分野に広がっている Raspberry Pi(ラズベリーパイ:通称ラズパイ)やArduino(アルデュイーノ)といった入手が容易なハードウェアや、手軽に使えるクラウドの存在に加え、通信もWi-FiだけでなくLTE/5Gといった「セルラー通信」や、SigfoxといったLPWA(Low Power Wide Area-network; 省電力の長距離無線通信)の利用で、屋内・屋外問わずさまざまな現場からIoTデバイスとクラウドがつながる事が普及の背景です。

このように一般化し始めているIoTのトレンドは、IoTのみならずITエンジニアの方でも興味があるのではないでしょうか。そこで、IoTプラットフォームの提供をしている立場から見えてきた、これからのIoT活用で知っておきたい3つのトレンドを紹介します。

遠隔操作 IoTデバイスセキュリティ エッジコンピューティングとクラウドの「ハイブリッドアーキテクチャー」

遠隔操作

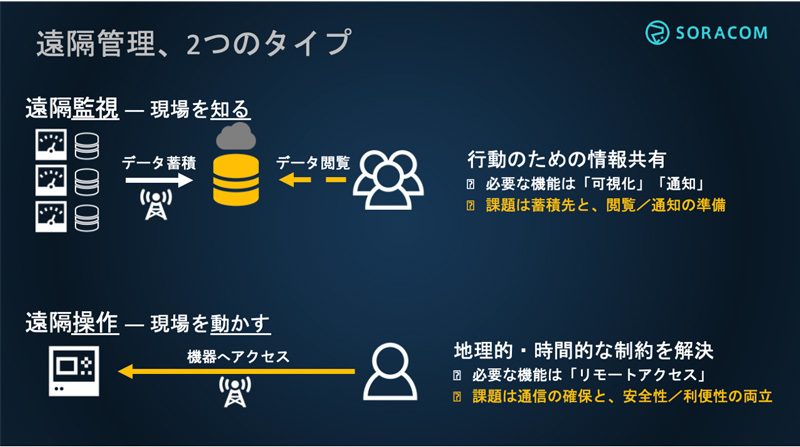

1つ目は「遠隔操作」です。これまでIoTの主なユースケースは、現場をデジタル化する遠隔監視でしたが、昨今の社会情勢から「現場に行かずとも、制御用パソコンやPLCといった機器の操作をしたい」という遠隔操作のニーズが高まっています。

図2 遠隔監視と遠隔操作用語を整理しておくと、遠隔地を見張る のが「遠隔監視」 、遠隔地の機器を動かす のが「遠隔操作」です。室内の二酸化炭素濃度を計測してクラウドで共有するのが遠隔監視、遠隔操作は換気扇を動かすという違いになります。もし皆さんが遠隔ソリューションを必要とした時には、この違いを意識すると良いでしょう。

遠隔制御の活用には2つの技術的な課題があります。1つ目は操作を待ち受ける仕組みです。具体的にはIoTデバイス上で、遠隔操作を受け付けるサーバー機能の構築と運用が必要となります。2つ目は遠隔制御用のネットワークです。これは、待ち受けるためのIPアドレスを準備することになります。このように、遠隔制御はクラウドにデータを送信する遠隔監視と比較して難易度は高くなります。

それぞれを見ていくと、サーバー機能は、たとえばラズパイであればLinux OS上で「SSH」や「リモートデスクトップ」といったサーバーソフトウェアが利用できますが、Arduinoのようなマイコン上ではサーバー機能の開発が必要です。利用するハードウェアと、その上で使えるOS等のソフトウェアで手間に差が出ることを覚えておきましょう。

次にネットワークですが、操作を待ち受けるためのIPアドレスが必要となります。インターネット越しの場合、思いつくのが固定のグローバルIPアドレスをIoTデバイスに割り当てる方法です。いつも決まったIPアドレスにアクセスすれば遠隔操作を開始できるので便利ではありますが、これは攻撃者に対しても「常にIoTデバイスを操作する入り口をさらしている」状態となります。

IoTは重要なインフラとして脅威が増している という調査結果もあります。そこで「IoTデバイスセキュリティ」が2つ目のトレンドとして挙げているのですが、詳細は後ほど解説するとして、ここではネットワークに着目すると、固定のグローバルIPアドレスによる遠隔操作の待ち受けは、常に高いリスクが存在する事を知っておきましょう。

対策としては、グローバルIPアドレスを固定にせず、必要時に都度異なるアドレスを使うことでリスクを減らす方法や、インターネットから切り離した閉じたネットワーク内に操作元と操作対象を接続し、その中でアクセスする方法があります。特に後者は「閉域網」や「プライベート接続」としてサービス提供されているものもあります。SORACOMでは、オンデマンドでリモートアクセスできる「SORACOM Napter (ナプター) 」や、閉域網が構築できる「VPG (Virtual Private Gateway) 」が、これらを実現するサービスです。

難易度が高く、また配慮すべき点が多い遠隔操作ですが、今後より一層必要とされることは間違いありません。今からでもそのノウハウを蓄積してみてはいかがでしょうか。

IoTデバイスセキュリティ

2つ目のトレンドは「IoTデバイスセキュリティ」です。ここでなぜIoTデバイスが狙われるのかを振り返ってみましょう。

攻撃者の視点からIoTデバイスを見ると、大きく2つの魅力があります。1つ目は「数」です。IoTデバイス1つ1つは非力でも、無数に存在します。多くのIoTデバイスの制御を奪取できれば、DDoS攻撃や仮想通貨のマイニングに使えます。実際、MiraiというIoTデバイスを狙ったマルウェアによって大規模なDDoS攻撃があり 、脅威が現実となっています。

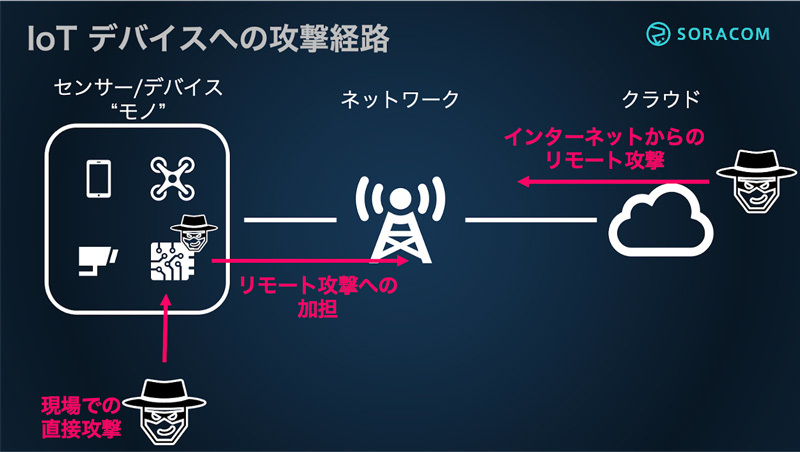

2つ目はIoTデバイス内の機密情報です。特に狙いは「クラウド連携に利用する認証情報」になります。認証情報を盗み取れれば、それを使ってクラウド上の情報を読み書きできたり、リソースの不正使用ができます。ネットワークにつながるIoTデバイスだからこそのリスクと言えるでしょう。またIoTデバイスは、インターネット上のサーバーほどの高度なセキュリティを施すことが難しいことから、攻撃しやすいのです。これを防ぐためには、攻撃の経路を知ることが肝要です。

図3 IoTデバイスへの攻撃経路攻撃経路は2つあります。1つ目はネットワーク越し です。インターネットからの攻撃が主となりますが、閉じたネットワークでも安心はできません。対策は前節でも触れたとおりIoTデバイスの制御の入り口を守る事、そしてパスワード等の認証情報をデフォルトの状態で使用せず、デバイス間でも異なるものを設定するといった基本的なことが第一に挙げられます。閉じたネットワーク内でも不正デバイスを接続をさせない事や、デバイス間の通信制限も効果があります。ここでお気づきになったかもしれませんが、実は情報システムにおける社内ネットワーク管理に近く、そのノウハウが活かせます。

2つ目はデバイスへの物理アクセス です。IoTデバイスはあらゆる場所に設置されます。これは物理的な防御が期待できないことを意味しており、IoTデバイスならではのリスクです。たとえばストレージとして使用しているmicroSD等の抜き取りや、USBポートからの内部情報の読み書き、筐体を分解してデバッグ用インターフェイスを使用するといった攻撃です。

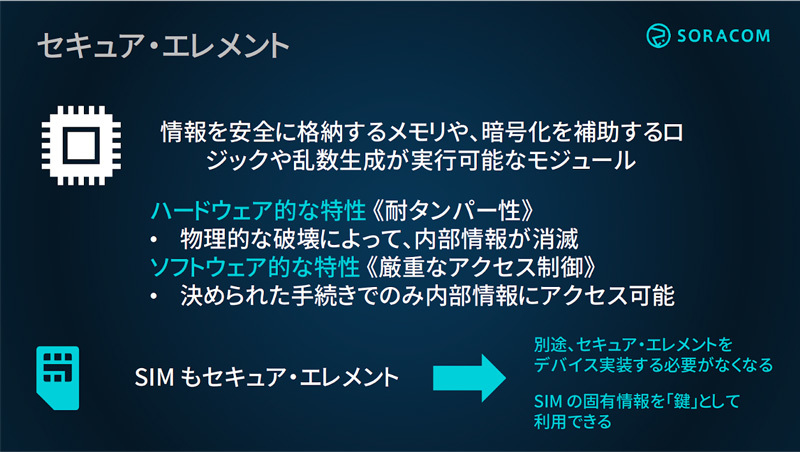

対策としては権限の限定化や難読化があります。クラウドの認証情報であれば、クラウド上のシステム権限を限定的にすることで、被害を最小限に抑える事ができます。また難読化はストレージの暗号化が考えられますが、復号化キーが簡単に読み書き可能では意味が無いため、セキュアエレメントと呼ばれる、情報を安全に格納するストレージとプロセッサーが一体化したモジュールの利用を検討します。

図4 セキュア・エレメントとは セキュアエレメントは、決められた手続きのみで内部情報にアクセスが可能で、それ以外の方法を用いたアクセスや回路解析といった事が困難なように作られています(耐タンパー性が高いと表現されます) 。読み書きが大変で複製が極めて難しいことから、信頼性を保証するための要素(Root of Trust(RoT) ;信頼の基点)して用いられます。身近な例では、クレジットカードのICチップ部分やおサイフケータイ(NFC)の他、スマートフォンの通信で使われるSIMもセキュアエレメントです。

セキュアエレメントが実装済みのIoTデバイスも登場しています。IoTプロトタイプ向けマイコンとして人気のあるM5Stackをベースにした「AWS IoT EduKit 」や、組み込み向けラズパイを利用した「reTerminal 」は、Microchip社のATECC608Aというセキュアエレメントを搭載しているので、実際に利用してみることも可能です。

また「そもそも機密情報を内部に保存しない」という考え方も有効となります。必要時にセキュアエレメントであるSIMを用いたLTE/5Gの通信「セルラー」を利用して、オンデマンドでクラウドから機密情報を取得し、不要になったら破棄する仕組みです。SORACOMでもSIM(回線)に紐づいた情報を保管・読み出しができる「メタデータサービス 」や、同サービスを利用した設定情報を外出しするデザインパターン を公開しており、IoTデバイスをセキュアに保つヒントを紹介しています。

IoTデバイスは数が多くなることから、1台に掛けられるコストの影響度が大きいです。保護したい情報と漏洩リスクの見合いで、IoTデバイスのセキュリティ実装を検討しましょう。

エッジコンピューティングとクラウドの「ハイブリッドアーキテクチャー」

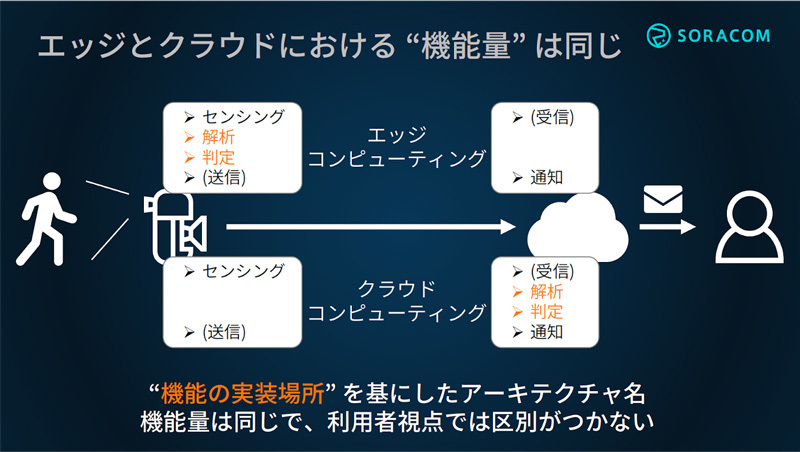

3つ目のトレンドは、AIや機械学習における「ハイブリッドアーキテクチャー」です。IoTのみならず、デジタル社会が産む膨大なデータを処理する方法論としてAIや機械学習が注目されているのはご存じのとおりです。ただ「処理する場所」については、クラウド上もしくはデバイス上(いわゆるエッジコンピューティング)のどちらか一方にフォーカスされていました。

図5 「 処理する場所」をどちらにするか、だけでは課題は解決しない IoTにおいては、全てのデータをクラウドで処理するには通信量が問題となったり、逆にエッジコンピューティングで全てを行う場合は精度や速度の制約、そして機械学習モデルの更新といった運用が課題となります。そこで双方の利点を活かすのがハイブリッドアーキテクチャ―です。

ハイブリッドアーキテクチャーは、AIや機械学習による処理をエッジとクラウドにそれぞれに役割分担するアーキテクチャーです。エッジには普遍的な処理 を、クラウドには要件で変化する部分 を実装します。デバイスとクラウドがネットワークでつながっているIoTだからこその考え方です。

たとえば駐車場管理におけるナンバープレート認識を考えてみます。ナンバーの形状は普遍的です。画像から車のナンバー部分を認識して切り抜く処理をエッジに担当させることで、通信データを軽量化できます。ナンバー内部のテキスト認識は、地域名や桁数だけでなく図柄入り等と変化し続ける部分です。そこで再学習が容易なクラウドに任せることで、変化への対応や精度向上を即時実現できます。

他にも、コンプライアンス対応するためにエッジで画像を加工をしてから、クラウド上で複雑な解析を行う等、幅広い応用が考えられるため、知っておいて損は無いアーキテクチャーと言えるでしょう。ハイブリッドアーキテクチャ―は、約30分のセミナー「SORACOM AI セミナー #3」のアーカイブ動画 をご覧いただくと理解が深まるでしょう。

2022年、IoT活用のスタートラインは?

筆者は2019年初頭の寄稿 でIoTを取り巻く環境を『1996年頃のインターネットの様だ』と表現しました。インターネット、スマートフォン、そしてクラウドは、あらゆるエンジニアが多かれ少なかれ知っておくべきテクノロジーとして定着しています。IoTによって「あらゆるモノがつながるデジタル社会」が到来している現在において、IoTも同様に知っておくべきテクノロジーであると考えています。

今回は、これからのIoTトレンドを3つご紹介しました。このトレンドを役立てるには、IoTの基礎や活用方法を知ることも重要です。ソラコムでは、あらゆるエンジニア向けのIoTカンファレンスとして、2021年11月に開催した「SORACOM Tech Days 2021 」のアーカイブ動画と資料を無料公開(要登録)している他、技術評論社の『IoTエンジニア養成読本』 『IoTエンジニア養成読本 設計編』 そして小さくとも「やってみる」ことがIoT活用のスタートラインです。2022年、ぜひ始めてみてください。