12月3日、4日と2日間、開催された世界の第一線で活躍するクリエイター、アーティストが集まるFITC TOKYO 2011。レポート前編 に取り上げた初日の模様に続き、後編となる今回は2日目の模様をレポートする。

「Platform, Interface and Content」

2日目のトップバッターを勤めたのはRhizomatiks /4nchor5 la6 の真鍋大度氏だ。初日のカーネギーメロン准教授Golan Levin氏に「( 顔をつかった)メディアアートの天才!」と言われた真鍋氏は任天堂の横井軍平氏の「枯れた技術の水平思考」が自分のモノ造りのルーツと語りセッションを進める。

真鍋大度氏

DJ/VJに造詣があった真鍋氏は「アナログレコードをデジタル制御できないか?」ということを考えだし、徐々にデジタル、メディアアートの世界に染まっていったそうだ。

そして彼が初めて美術館に展示した作品は、まさに音と光を制御するRFID Light Sequencerだ。

RFID Light Sequencer。いまも4nchor5 la6でパートナーとして仕事を進める石橋基氏とのコラボ作品

初期の作品は所謂「アート」として美術館に出展されていたが、最近ではそのアート活動で培われた経験値をコマーシャルで依頼されて作品を作り始めている。

最近の事例では、アーティストの演出としてやくしまるえつこのPV やPerfumeの東京ドームコンサートの演出もしている。

真鍋氏の作品には「デジタル、アカデミック、新しいチャレンジ」という要素が毎回存分に備わっているのだが、PerfumeのコンサートではopenFrameworksの生みの親Zachary Lieberman氏と組んで3Dカメラを利用した演出や、遠隔地からレーザーの熱でバルーンを割る演出を成功させるべく東京大学に協力を仰ぎハイスピードカメラでバルーンが割れる時間や速度を計算したバルーンプロジェクトという演出を試みている。

3Dカメラを利用した演出

バルーンを割るための実験

実際のバルーン割ったときの模様

真鍋氏の作品は自作デバイスを活用するものが多いが、最近の作品ではiPadのような既存デバイスも使ったもの もある。

常に斬新なチャレンジを続け、作品を生み出す真鍋氏が“ アートについて思うこと” を紹介してくれた。彼曰く、「 アートとはアイディアを出し、問題を自分達で定義して解決するもの。そして、解決できなくても問題定義や目標設定を自分達で行うことができるのが良い。また、いままで誰もやったことがないことをやっても文句を言われない、かえって重宝される。終わった後にシェアすることができるのも良い。そのアート活動で培ったものが活かされるのがコマーシャル、デザインになる」という。

真鍋氏はセッション中に何回か言及していたのが「シェア」という行為。新しい作品に挑戦するだけではなく、その作品はシェアしなくてはならない、と語る。

そんな彼が近年シェアし続けているのは「自分の顔の表情」だ。筋電センサーを使い、顔の表情から音を出す。その「自分の表情音」をともだちにもシェアする、という作品。

結論から先に述べると、顔の表情は同期はできるがコピーはできなかったらしい。ただ、成功よりも失敗およびその過程を「シェア」することが次の自分に、また新しい可能性を生み出すと考える真鍋氏は子供達や海外向けにワークショップを開いてシェアを続けている。

日本を代表するメディアアーティストとして今後も期待したい。また、日本のコマーシャルの現場でももっと彼のようなチャレンジを活用してもらいたいと考えたセッションだった。

「デザイナー脳で語る」

「いつもは技術よりの話が多いので今日はもっと感性にちかいものを紹介したい」と述べてスタートした城戸雅行氏のセッションは、彼の1日(24時間)の生活スタイルを今回の発表のベースとして使い、その中で見つけた考察、過去および実験的な自分の作品を紹介していくものだった。ここでは、城戸氏の作品を紹介しながら、彼の考え方を紹介したい。

城戸雅行氏

全日本バーベイタム選手権

USBやSDカードを組み合わせたモンスターで対決するゲーム「全日本バーベイタム選手権」は、人間の認知力を利用して作られたものだそうだ(既にサイトはクローズされているので、イメージソース様のアワードページ で作品は確認してほしい) 。

全日本バーベイタム選手権

「USBなどの無機質なものを有機質なモンスターとして認知してもらうためにはどうしたら良いか?」ということに対して、手足をつけると人間、生物として認識してくれるとはわかっていたのだが「USB、SDカードになまなましさを表現するのはどうすれば良いか」と考えた際に彼が着目したのが足の運び。

全日本バーベイタム選手権を制作する前に取り組んでいた、会社や団体のホームページの画像やロゴを使ったキャラクターの格闘ゲーム

しっかりと地面を蹴って歩く、地面をちゃんと蹴っているという表現をつきつめることにより、無機質が有機質のようになまなましくなるというのに気がつき、実装の90%を足の運びに費やしたそうだ。

この彼の発見はJohn LennonのImagine のジャケットのイラストは線画なのに誰でも「ジョンレノン」って認知できる、人間の認知力ってすごいなぁという感動から導き出されたものだという。

NISSAN PLANET ZERO

ひょっとしたら気づいてくれるかもしれないという要素を組み込んだ作品が「NISSAN PLANET ZERO 」 。オリジナルキャラクターを動かしながら、ゼロ・エミッション社会について体験するこのサイトは、本来はもっと親切に矢印などのナビゲーションをつける予定だったが、親切加減が過ぎると良くない、と考えシンプルにしたことにより面白さが深まったという。

彼が好きなゲームで「カラテカ 」というファミコンゲームがあるそうだが、このゲームはとてもシンプル(=不親切な設計)で、主人公がすぐに海に落ちて死んでしまう、という内容。でも面白いので、過剰ナビゲーションよりはシンプルな方がユーザーに楽しんでもらえるかも?という発見から作ったとのこと。彼の日常の中でもゲームをして、そこからアイデアを得て作品に活かすことが多いようだ。

カラテカなどのゲームが好きな城戸氏は、ゲームの設定「Easy、Normal、Hard」ではいつも「Easy」を選択するという。ただ、制作する上では常にHard設定を心がけて、ハードルをあげているという。例えば、作品を作るときにわざと解像度を落とす。そうするとグラデーションが飛んだり、色がでなかったりするのに対応する訓練ができる。また、あえて低いフレームレートで制作をする。そうすると最終的なアウトプットはより軽快で多くの人に快適に使ってもらえるものとなる。作品を作る過程を「修行」と呼ぶ彼の制作スタイルが伺えるコメントである。

Pictaps

1996年にアワードを受賞しFlash界を震撼させたPictapsはActionScript 2.0時代の作品。

Pictaps>

(サーバーメンテンス中なのでYouTubeビデオで紹介)

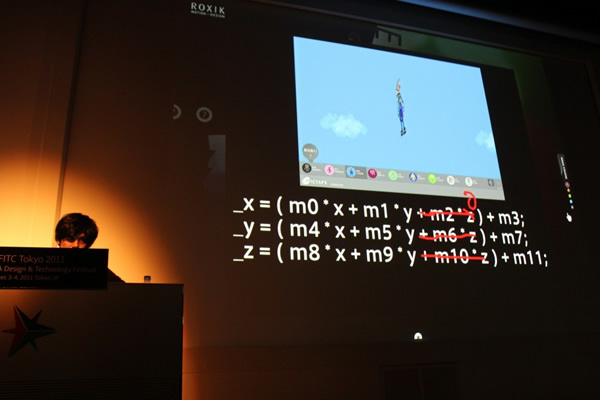

Z軸の回転をさせず、常に視点を水平線に保つように設計したことによりパフォーマンスが2/3に抑えられ、結果として多くのユーザーに快適に遊んでもらえるサイトとなったという。彼の制作スタイルでハードルを上げ続けているから生まれた作品といえるだろう。

Pictapsではz軸を回転させないため、プログラムが簡略化できた

HTML5 モナリザ

JavaScriptの開発環境をよく知らないため、FlashDevelopで書いたというHTML5作品が「HTML5 モナリザ 」 。

HTML5 モナリザ

城戸氏曰く、HTML5が流行っているのでつくってみたけど、感覚的にFlash Player 7.5という感じかな?とのこと。そしてFlash制作者は多分そのままHTML5にいけるんじゃないか、とも述べていた。

かなり快適なパフォーマンスで動くこの作品も、きっと解像度を下げた修行環境でも確認したに違いないと筆者は思ったが、そのことには触れずに、城戸氏は「FlashでもHTML5でも良い、今は転換期だけど流行にとらわれる必要はない、自分がやりたいことをやっていくのが素敵です」という言葉で締めくくった。

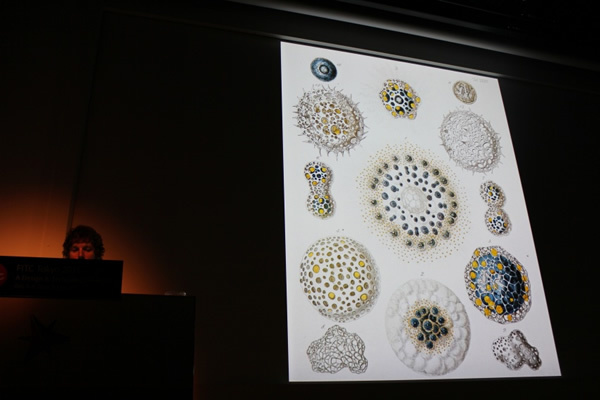

「Beyond You and Me」

Qubibiこと勅使河原一雅氏が「触れる、営み、感覚、いろんな距離」を言葉にしていくセッション。セッション中に「視点」が様々な点に置かれ、聞いている身としては非常に多面的な深い印象を受けた。

Qubibi

本セッションでは、Web制作歴14年の勅使河原氏の作品を紹介しつつ、「 その作品に対してのユーザーはどこか?」という視点を軸に、作品ごとの没入感/距離感を考える形でセッションは進んだ(ぜひリンク先の作品を確認しながらレポートを読んでほしい) 。

自分の経歴を述べるだけで一時間は過ぎるというユニークな経歴 を持つ彼がWebに関わるようになったのはエロ画像を編集しアップしていく仕事から。この頃にPhotoshopのスタンプツールはマスターしたそうだ。その後、六本木ヒルズのヒルズアリーナのイベントサイトなどを一人で更新していた勅使河原氏であったが、帽子屋CA4LAの「Weave Toshi Collection 3: Day Dream 」という作品でCannes Lionsで受賞した。

この作品で勅使河原氏が試みたのは「ユーザーはどこか?」という視点の考察である。Webインタラクティブの世界でのユーザーとの接点はカーソル。当作品では最初に登場する時計が接点となるが、決して「作品中のおじさん=ユーザー」ではないと語る。そして、「 自分はどこか?」と考えつつ当作品に触れると、没入感の新しい体験がはじまると説明する。

また、THAの提供するFRAMED*に提供予定の作品が「Swimmer」というスクリーンセーバー。スクリーンセーバー=うたた寝という状態を掛け合わせてつくった作品で、ここでの「ユーザーはどこか?」 、対コンピューターとユーザーの対峙がユーザー体験として味わえる。

Swimmer(スクリーンセーバー)

本セッションの中で度々出てきた言葉は、ユーザーとコンピューターの位置感、距離感、空間だった。その次に紹介されたのが雑誌PENのインド特集のために作られた作品「INDIA 」 。

INDIA

インドの輪廻転生を題材に主人公(サラリーマンや僧侶)が何度でも生まれ変わるINDIAにおいて、ユーザーは「サラリーマン(僧侶) 」ではなく「サラリーマン(僧侶)を操作している他人の視点」で参加できる(他人の人生を操作するので、カーソルクリックも扱いにくいという「丁寧な」実装になっている) 。

当コンテンツはインタラクティブでもあるが、ずーっと眺めているだけでも面白いような作品にしている、という。

勅使河原氏がこの作品に持ち込んだのは、彼の原体験のひとつであるファミコン、そのファミコンのデモ画面を「見守る楽しさ」である。システムから提供されているので触ることができない、その見守る感覚をWebで演出するのもありかな、ということで作られた作品だそうだ。

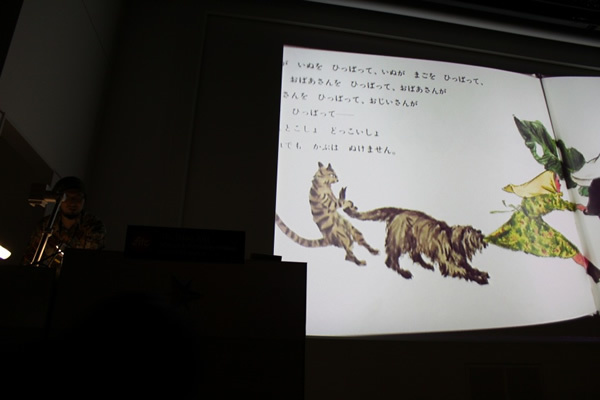

「見守るという行為の魅力、そこにチャレンジしたくなる」と述べ、見守るチカラをもたせるには想像力を働かせることが重要とし、彼が取り出したのがトルストイの「おおきなかぶ」という絵本。ご存知のとおり、この絵本では登場人物は変われど「かぶを抜く」という行動が繰り替えされている。この反復することによって生まれる重複は、ルールとなり、リズムが生まれる。リズムが生まれるとユーザーに受け入れやすくなり、没入感を得やすくなる。また、反復が続くと「何が起こるかわからないから不安と期待」が生まれるともいう。

「おおきなかぶ」を紹介しながら、反復からくるリズムを説明

勅使河原氏はユーザーの安心感、不安、期待を作品を作る際に心がけているようである。反復の濃度をあげるためのパーティクル、不安/期待を高めるためのRandom関数をアクセントに作品を作り上げ、ステージ上でもプログラミングしながら伝えてくれた。

Random関数を用いてキスシーンを操作することで、アクセントを入れられる

彼がActionScriptが面白いと思う理由は、意図しないところに期待、何かを生むことができること。「 いま」という事象をプログラミングの中で生みだせることに面白みを感じているから、という。また、プログラミングの中でルールを作るとルールは壊せる、破れる、その「つかみようのないものに興味がある」ので作品を作り続けているとの言葉でセッションを締めくくった。

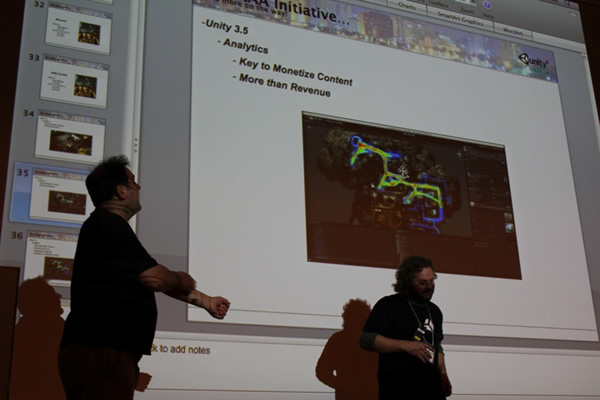

「Unityによるマルチプラットフォームゲーム開発」

2日目の午後第一セッションはUnity Technologiesのセッションからスタート。講師のCarl Callewaert氏はゲームを作るのも遊ぶのも大好きらしく、娘の名前はMaya(3Dソフトの名前)で、息子が生まれたらUnityと名付けたいと検討しているほどのゲームクリエイティブのファンらしい。

Carl Callewaert氏(左)

さて、Unity Technologiesの発祥はオランダ、コペンハーゲンで、現在はサンフランシスコの本社を置く。全世界で150人程のスタッフがおり、東京にもオフィスが存在する。「 ゲーム好きはみんなゲームを作れるようになるべき」という信念のもと、社員採用時にはUnityコミュニティからの採用が多いらしい(Unityに興味がある方はまずはコミュニティに入るとよさそうだ) 。

現在全世界で75万登録ユーザーがいるUnityだが、その活用している会社は小規模から大規模に至る。

ゲームは上記以外にも多数リリースされているが、エンターテイメント分野以外でのUnityの活用も進んでいるらしい。たとえばポルシェのモデリングや軍事シミュレーションの開発など、その利用用途は多岐に渡っている。

このようなサクセスストーリーが多く生み出される背景にはUnityがゲームデベロッパー向けに最適化している機能を提供しているからであると述べ、機能紹介のデモに移った。

デモはシューティングゲーム(FPS)を作るというシナリオのもと、ゲーム背景、建物や樹木などのオブジェクト、そして主人公の操作、マシンガンから打ち出される弾への重力付与など、プロパティ画面を駆使して設定方法を説明。また、オリジナルのJavaScriptなどもインポート後にプロパティで変更できるなど、「 自分にもゲームが作れるのではないか?」とわくわくするデモとなった。

ゲーム制作に必要な機能だけではなく、Asset Store でキャラクターやテクスチャーなどをコミュニティに販売できる機能や、デバイスをコントローラー化できるUnity Remote など、上級開発者にも嬉しい機能が多数用意されている。

新バージョンのUnity 3.5については、キャッシュも使えるので書き出しの高速化、パスファインディング、ダイレクトライトマップ(キャラクターの上にスポットライトをあてるような照明効果)などの制作者に嬉しい機能とともに、分析機能もつけることにより商用利用でのゲーム開発をサポートしていくそうで、自分でゲームを開発したい、ゲームで儲けたいと考えている方にはUnity Technologiesは強い味方になりそうだ。

Unity 3.5ではAnalytics機能がつく

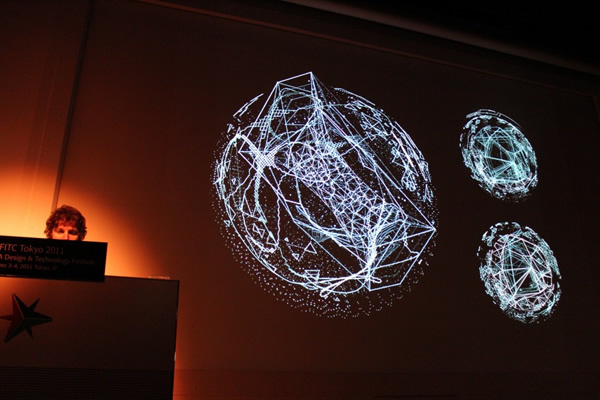

「リアルタイムの追及」

続いて、Mr.doobことスペインからやってきたRicardo Cabello 氏のセッション。Mr.doobは12歳からプログラミングにはまり、Webテクノロジーを使って表現したり、おもちゃを作ったりしており、最近ではGoogleのWebGL推進プロジェクト「ROME 」に参画している。FITC Tokyo 2011のセッションでは自分の作品の紹介よりは、彼がなぜこのような作品を作るようになったのかを取り上げたいとし、その背景を掘り下げて紹介した。

Mr.doob

インスピレーション/原点はどこにあるかを述べるにあたり、1993年、11歳のときに486 PC(Intel486)を使っていた彼はあるときFuture Crewの「Second Reality 」というエフェクトに出会ってしまったと振り返る。

これはDemosceneというコンピューターの限界を追求しているムーブメントの産物なのだが、当時のコンピューターでリアルタイムに演算し、サウンドもついて10分間の映像が2MBという、想像を絶する軽さおよびパフォーマンスを追求していたことに当時のMr.doobは驚きと共に惚れ込んでしまったという。

同じ映像をQuicktimeムービーで再現すると343MB、15年前のエフェクトは2MBというのが、以下にWebテクノロジーを駆使したギークが突き詰めた表現であることが分かる。

その衝撃をきっかけにMr.doobはグラフィックとインタラクティブの勉強を十数年行ったそうだ。その影響が先に紹介したHTML5 WebGLのリアルタイムピクセル生成のROMEプロジェクト につながっているのだろう。

すぐにエフェクトを確認できるように、エディタの背景が透過するものを使っているとのこと

2011年現在、WebGL、Stage3DのおかげでWeb上でもパフォーマンスよくリッチな表現がリアルタイムに生成でき、エフェクトとして活用可能だが、将来どのような表現が流通しているのかを考えてみようとMr.doobは続ける。これから5年後に見直すと2011年はこのような時代なのではないか?と彼が紹介したのがCarillon & Cyberiadのnumb res だ。

numb res

一秒間に200万パーティクルがリアルタイム生成されるこの映像はなんとわずか60MB。さらに5年後から振り返る今として紹介したのがFairlightのuncovering static である。こちらは64KBファイルサイズの作品だ。Googleのトップページだけでも175.91KBあるのに、64KBの世界でリッチなエフェクト表現ができるWebテクノロジーの活用事例の紹介に会場からも思わず感嘆の声が漏れ聞かれた。

最後に、Mr.doobが紹介したのがQuite & orangeの「cdak 」という4KBのエフェクト表現も紹介した。

リッチな表現はファイルサイズが重くなりWebでの表現に最適ではないという定概念が一気に崩され、Mr.doobの紹介するDemosceneサブカルムーブメントが次のWeb表現を知るひとつの方法であることを学べるセッションとなった。

「TRON+GMUNK+YOU」

FITC TOKYO 2011最後のセッションを努めたのはディズニー映画「TRON: LEGACY」のオープニングや各GFXエフェクト、UIを担当したGMUNKだ。彼はFlashやイラストレーターとして活躍していたが、最近ではハリウッド映画のエフェクトまで担当しているということで、憧れる人も多いデザイナーの1人だ。来場者の中でも、このセッションを聞くのを楽しみにした人が多くいたようだ。

GMUNK

スキルのダイバーシティー(多様性)

「様々なスキルやツールを使い、ユーモア表現できるのがデザイナーとしてかっこいいよね!」というGMUNKの言葉からセッションはスタートした。彼のセッション中はその都度、多様性やユーモアという言葉が出てきたのが印象的だった。

イラストレーターでありFlashクリエイターでもあったGMUNKは自分に興味のあるインタラクティブや3Dなどを常に取り込んで作品を作りつづけていたが、2001年のニューヨークでTRON: LEGACYのディレクター Joseph Kosinski氏に出会ったそうだ(そのとき、GMUNKはMandingoという男優さんの作品 を作っていたという) 。

Joseph Kosinski氏はGMUNKのユニークな作品に興味を持ち、これをきっかけに、その後車HUMMERのCM、そしてTRON: LEGACYも一緒に手がけることとなる。

TRON: LEGACYについてGMUNK曰く、最初は一部のGFXエフェクトだけだったのだが最終的にはオープニングエフェクトまでやってほしいといわれて巨大なプロジェクトがスタートしたと話す。

チームもダイバーシティー(多様性)

常に多様性を重用視するGMUNKは、TRON: LEGACYのエフェクトを作る際のチーム編成も多様性を重要視した。5人で結成されたチームの内訳をみてみよう。

クリエイティブディレクター: GMUNK

チーフデザイナー:Jake Sergeant

リードアニメーター(CINEMA4D) :David Lewandowski "dlew"

Houdiniアーティスト: Adam Swaab/Joseph Chan

コードアーティスト(openFrameworks):Josh Nimoy

クリエイティブディレクターとしてチームを率いたGMUNKが考える、ディレクターとして重要なこととはレファレンス、資料集め。良いデザイナー、ディレクターになるには「レファレンスをきちんとライブラリーとしてもっているように!」とステージ上から来場者に訴える。

最初に制作したのは競技場の看板

彼は事例に沿って紹介なぜ資料集めが必要なのかを紹介していく。例えばTRON: LEGACYの競技場のシーンを作るためには競技場の円形はどのようなものが良いのかを徹底的に丸や球を調べ尽くし、また、円形を作るための専用アプリをopenFrameworksで作ってトライアンドエラーを繰り返し、自分が表現したいGFXエフェクトを追求したそうだ。映像内の印象的な花火のシーンもopenFrameworksを使ってエフェクト作られたという。

また、映画内の悪役がフリンからディスク情報を抜き出すシーンやヒロインのコアDNAを抜き出すシーンなどは、遠近法を用いてZ深度が重要になると考えCINEMA 4D & Mographeを使うなど、それぞれのシーンにあわせて使うツールを変えたとのこと。スキルもツールも適材適所に使いこなす「多様性」が重要とし、GMUNKのディレクターとしての敏腕さが目立つエピソードだ。

資料集めが重要

いくつかのパターンを作る

実際のシーン

非常に印象的なTRON: LEGACYのオープニングも彼が手がけたが、GMUNKとしてはオリジナルの1982年作の「TRON」へのリスペクトも込めてもっとクラシックなSF感が漂うエフェクトにしたかったそうで、「 ディレクターにミニマルな作品に仕上げて欲しいといわれて現在のオープニングにした。しかし、俺はもっと原作に忠実でありたかった!」と。著者としてはGMUNKの手がけた「TRON: LEGACY」のオープニングが数倍クールだと考えているが、読者の方もぜひご自身の目で「TRON: LEGACY」をエフェクトメインで観てみて独自の感想をもってもらいたい。

“シェア”と“ネットワーキング”を大切に

最後に、ハリウッド映画、ディズニーのエフェクトを作るという素晴らしい仕事を成し遂げた彼が、成功への近道として来場者に伝えたのは“ シェア” と“ ネットワーキング” を大切にすることと語る。

彼は人と交流する(=ネットワーキングをする)ことにより、獲得した仕事が多いそうだ。そして、多くの人に出会い、より多く自分の作品をシェアするのが重要と続ける。

また、デザイナーとして一流でいつづけるためには自分の感性、ユーモアを研ぎすます必要があるが、それにはクライアントワークばかりではなく、自分の作品をずっとシェアしつづけることが大事であるとした。そして、「 デザイナーは、呼吸するように日々の活動として自分の作品を外に出して行かなきゃいけない」と、背筋がぴんとするアドバイスを残し、彼のセッションは終了した。

取材を終えて

デザイン、開発の現場で仕事をする方には、様々な示唆や視点、気付きを与えてくれたFITC TOKYO 2011の2日間のセッション。まだ体験していない方は2月にはアムステルダムで、4月には本拠地カナダ・トロントで行われる当イベントに一度参加してみるのは、自分を次のステージに引き上げる良いチャンスかと思われる。

また、そのような世界レベルのカンファレンスに挑戦する日本人がより増えて行くことを楽しみに自分も精進したい。