今回は8月14日(現地時間)にリリースされたVirtualBox 7.2の変更点について説明します。

リリースペースが上がっている?

VirtualBox 7.2のリリースを聞いたとき、リリースのペースが上がっているなというのが最初の感想でした。

実のところどうなのか、リリース日を表にしてみます。日付はすべて現地時間です。

| バージョン |

リリース日 |

| 6.0 |

2018/12/18 |

| 6.1 |

2019/12/10 |

| 7.0 |

2022/10/10 |

| 7.1 |

2024/09/09 |

| 7.2 |

2025/08/14 |

ここでは6.0以降としましたが、なかなかに評価が難しいところです。たしかに中11か月で新バージョンのリリースというのはちょっと早いですが、6.0の頃のペースに戻っただけともいえます。

とはいえ5年以上前の出来事なので、早いと感じるのは自然なことでしょう。

新機能

VirtualBoxの開発の傾向

個別の新機能の解説の前に、現在の開発の傾向を確認します。

6.0/6.1からは、OracleのクラウドサービスであるOracle Cloud Infrastructure(OCI)のフロントエンドとしての機能が実装されています。また7.1からはGUIの変更が盛り込まれています。

このあたりは7.2でも継承されており、むしろ一旦の完成形を見た形です。

また、実は7.1からArm対応も盛り込まれており、7.2ではさらに開発が進んでいます。しかしUbuntuユーザー的にはArmで仮想マシンを使う機会は極めて稀であろうということで、筆者も検証用のハードウェアを所有していないことから紹介を省略します。主にMacユーザーに嬉しい変更でしょう。

ユーザーインターフェースの変更

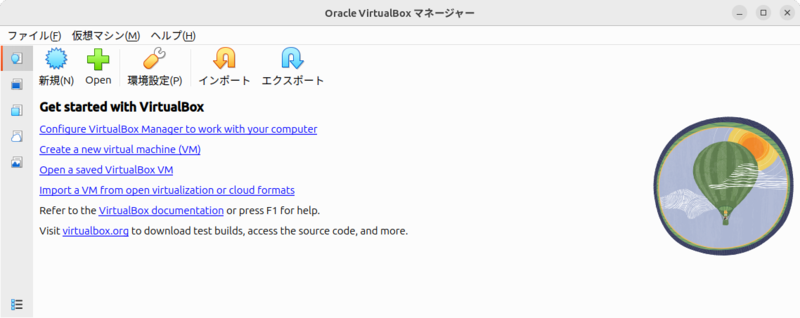

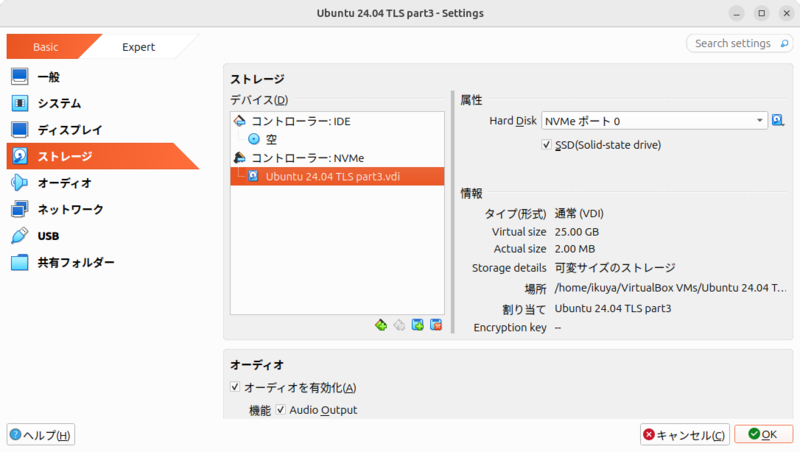

7.1でUIの切り替え機能が実装され、「Basic(基本)」と「Expert(熟練者)」にメニューが分化しました。この7.2では、さらに起動時のメニューがシンプルになりました(図1)。

図1 起動直後のVirtualBox 7.2

アイコンの数を減らして文章を増やすことによってシンプル化を図るというのはUIの方向として疑問がありますが、そのあたりは今後大きな変更があるのかもしれません。

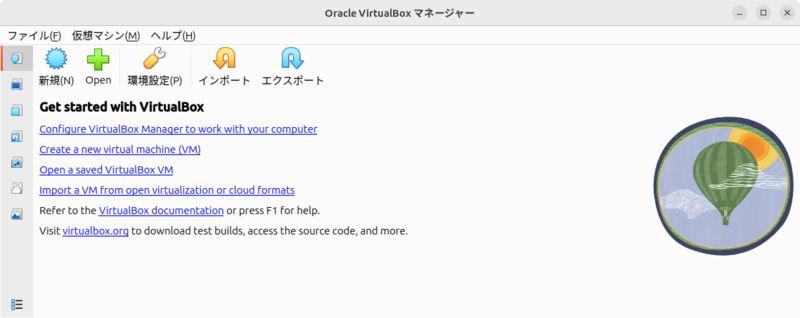

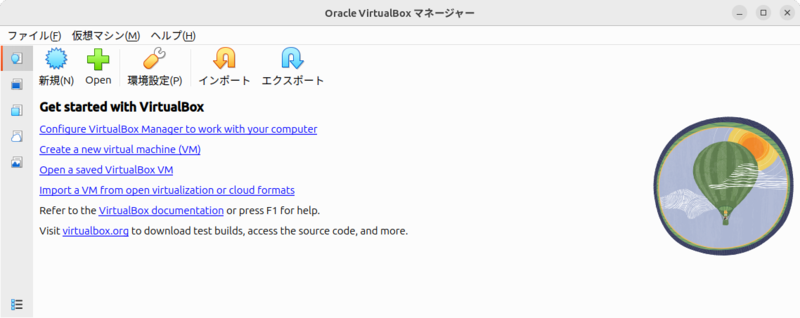

興味深いところは、デフォルトでは「Basic(基本)」になっているものの、「ファイル」-「環境設定」で「Expert(熟練者)」に変更すると、左側のメニューのアイコンも増えます(図2)。

図2 「Expert(熟練者)」にするとメニューが増える

このように「Basic(基本)」と「Expert(熟練者)」は、個別の設定だけでなく、さらに広く適用されるようになったのが大きな変更点です。

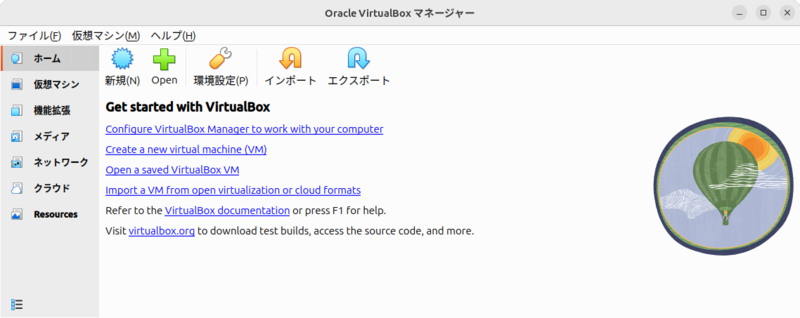

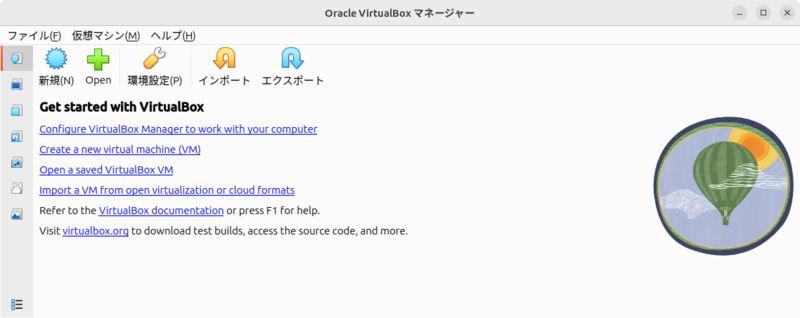

左側のメニューにはテキストも表示できます(図3)。

図3 左下のアイコンをクリックしてテキストを表示したところ

たしかにVirtualBoxの従来のUIはわかりにくいものの、実用的ではありました。

7.1以前では「ツール」に「ようこそ」「機能拡張」「メディア」「ネットワーク」「クラウド」「アクティビティ」がまとめられていました。

7.2では「ようこそ」が「ホーム」に変更され、「拡張マシン」が追加され、「アクティビティ」が「Resources(リソース)」に変更されました。そしてこれがトップページに表示された、というところです。「Basic(基本)」にすると、「メディア」と「ネットワーク」が消えます。

OCI対応

図3を見るとわかりやすいのですが、「クラウド」が常に表示されるようになって、「一級市民」入りしました。今更述べるまでもなくVMwareのゴタゴタがあって、OCIのフロントエンドとしてのVirtualBoxという意味でも重要性が上がっています。詳しい説明は省きますが、お試しもできるようになっているので、興味があるなら実際に試してみるといいでしょう。

ただし、根本的な問いとしてローカルで動かしている仮想マシンをそのままクラウドに持っていくのが果たしていいことなのか、という点があります。

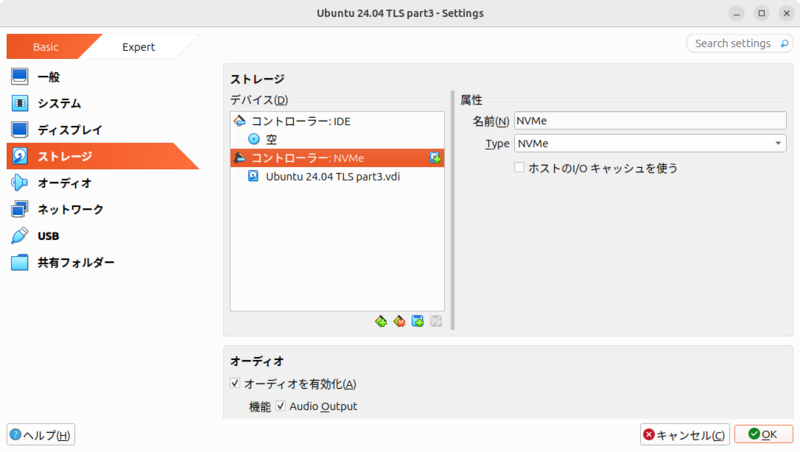

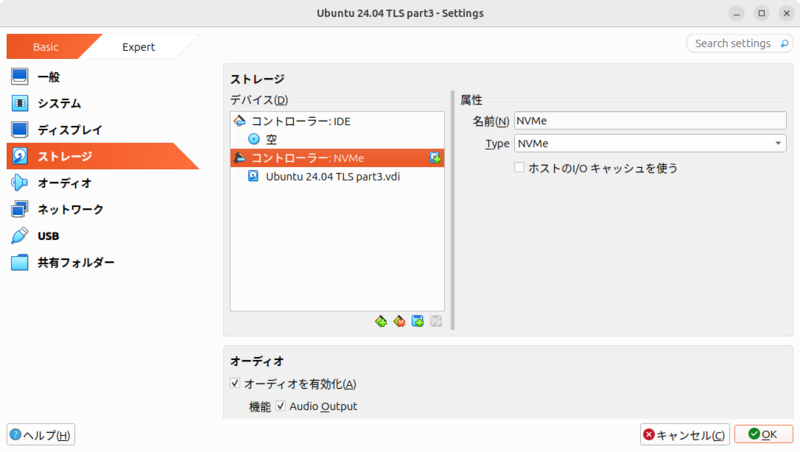

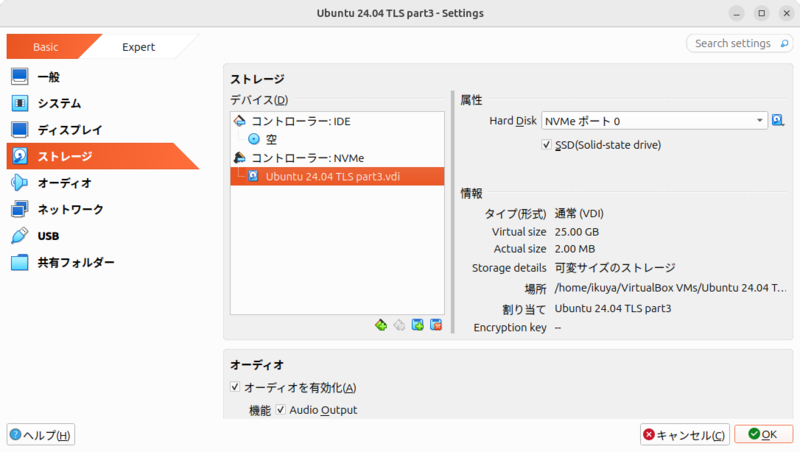

仮想ストレージのコントローラーとしてのNVMe対応

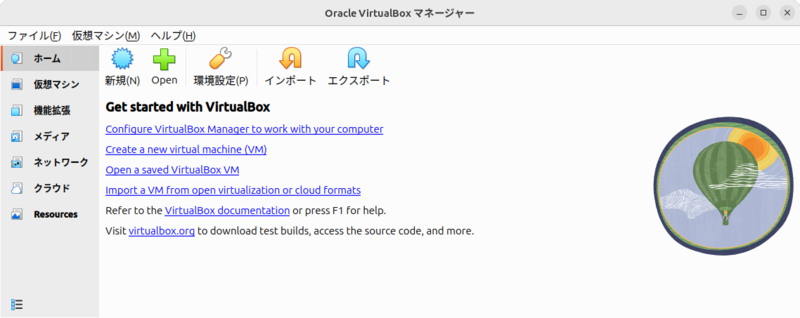

地味な変更点ですが、仮想ストレージのコントローラーとしてNVMeに対応しました。正確には以前はGuest Additionsをインストールする必要がありましたが、この7.2からは不要になりました(図4、図5)。

図4 「Type」を「NVMe」にする

図5 NVMeを接続するポートの変更と、SSDのように見せかけるかの設定が変更できる

図5 NVMeを接続するポートの変更と、SSDのように見せかけるかの設定が変更できる

率直なところ仮想マシン上でNVMeのコントローラーを使用する積極的な理由が思い浮かばないので、デフォルトのSATAでいいのではないかという気持ちが拭えませんが、P2V(実機のストレージから仮想マシンのイメージに変換)で元のOSでNVMe SSDを使用していた場合には便利かもしれません(図6)。

図6 デバイスが「/dev/nvme0n1p2」になっており、NVMe接続になっていることがわかる

アップデートの時期はいつか

仮想マシンの実行環境など、新機能よりも安定性が求められます。特にVirtualBoxの過去のバージョンだとリリース直後は不具合に遭遇することが多く、しばらく待つのが鉄則であります。しかしこの7.2は、内部的な変更点はあまり多くないのでいきなり安定稼働するかもしれませんが、換言すると変更点が少ないということであり、バージョンアップする理由に乏しいのもまた事実です。

筆者がVirtualBoxの最新版を試す場合、いつもその時のUbuntu LTSでパッケージをビルドし、それを使用するようにしています。今回は24.04 LTSなので7.2をビルドしたところ、そもそも開始しませんでした。少し調べてみたところ、Qt6のバージョンが古すぎるのが原因と思われます。24.04 LTSのQt6は6.4.2という古いバージョンで、同じ原因でビルドできないパッケージが多数あります。25.04でビルドしてみたところ、無事に完走しました。

ということは、LTSを渡り歩く筆者が7.2を使用するのは早くて26.04 LTSリリース後、実際には26.04.1 LTSのリリース後となりそうです。当面先になりそうですが、その頃には7.2の不具合もひととおり解消していることが期待できます。もちろんその間は7.1を使い続けることになります。7.1のサポート期間はまだ公表されていませんが、7.2のリリース後1年は継続するはずなので、そういう理由でも問題ないはずです。

そしてその頃には、7.2の翻訳が終わっていることを期待したいところです。

RemoteBox対応

第773回で紹介したRemoteBoxは、すでに7.2に対応しています。

この第773回の記事は少し古く、7.1対応でいろいろな変更点があります。しかし、RemoteBoxのサイトに記載の変更点を読めば充分にキャッチアップが可能なので、何か必要な場面があればこういったものがあることを思い出していただければ幸甚です。