魅惑的な古生物たちの世界。知的好奇心をくすぐり、

シリーズ4作目

シリーズ5作目は

三畳紀で繰り広げられる、

シリーズ6作目は

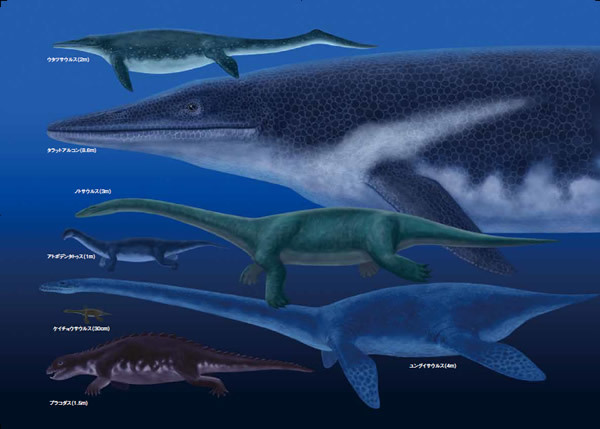

海中では海棲爬虫類が隆盛を極め、

そして、

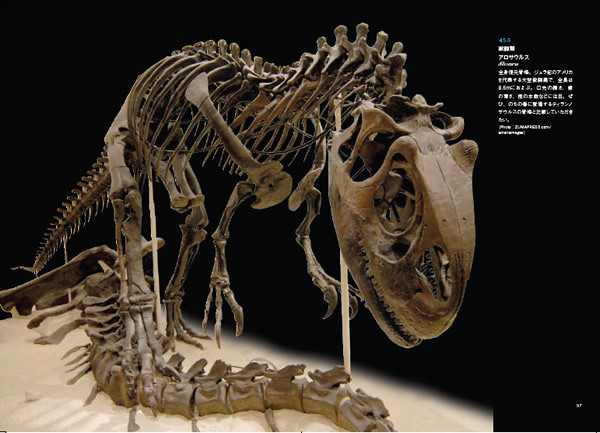

生物ロマン溢れるジュラ紀。この時代を生きた生物たちの姿を垣間見よう。

読者からのFAQ part2

以前書いたFAQが好評でしたので、

- 生物の色はどう決めているのですか?

前回ふれたとおり、

生物の色は"基本的に"わからないため、 想像で着色しています。しかし、 最近になって色が判明したものがいます。その一つが羽毛恐竜の 「アンキオルニス」。研究の結果、 全身はグレー、 四肢には黒い縁取りのある白い羽があり、 頭部に赤褐色の斑点、 トサカも赤褐色という、 ロック魂あふれる配色でした。おかげで、 出版される全ての図鑑において同じ色がほどこされるという記念すべき生物となりました。本シリーズでは 『ジュラ紀の生物』 p. 69に掲載されていますので、 ぜひご覧下さい。 - 中生代……やはり恐竜ばかり取り上げるのでしょう?

恐竜ってかっこいいですね。中生代の主役ですし、

かなりのページを割いて解説しています。が、 恐竜以外の生物もふんだんに取り上げています。海棲爬虫類はもちろん、 魚類、 両生類から哺乳類、 そして寄生虫などにもふれています。 とくにオススメなのが、

三畳紀に初登場するカメ類。カメといえば甲羅ですが、 この甲羅は背中から発達したのでしょうか、 それとも腹側から発達したのでしょうか。皆さまはどちらだと思いますか? - カバー裏……早く教えて下さいよ。

このシリーズの書籍カバー裏にちょっとした仕掛けをしています。仕掛けについては最後の最後までお知らせするつもりはなかったのですが、

予想以上に気がついていない読者が多かったので、 この場でちらりと告知いたします。シリーズをお持ちの方は、 カバーを外して裏側をご覧下さい。シリーズ1作目 『エディアカラ紀・ カンブリア紀の生物』 からずらっと並べると、 とある移り変わりがよくわかります。石炭紀にいたあのトンボは、 ジュラ紀の始祖鳥より大きかった……。もちろん、 『三畳紀の生物』 『ジュラ紀の生物』 でも同じ仕掛けがありますので、 お楽しみに。